지구촌 전체가 코로나19 사태로 장기간 몸살을 앓고 있다. 바이러스 확산에 따른 언택트untact로 사회적 거리두기가 대세인 시대가 되었다. 그러더니 필리핀, 페루, 볼리비아를 비롯한 여러 나라가 야간통행금지를 앞다퉈 실시 중이다. 포스트 코로나가 몰고 온 인류의 새로운 ‘덫’이 아닐 수 없다. 여기에다 인종갈등 사태로 촉발된 과격 시위가 수그러들지 않아 미국에서조차 일부 지역에서 야간에 통행이 금지되는 사태가 빚어지고 있다.

지난 1982년 폐지와 함께 우리 뇌리에서 사라져 까맣게 잊혔던 제도가 ‘24시간의 삶’이 얼마나 소중한가를 다시 일깨운다.

야간통행금지 마지막 밤 한산한 명동거리 모습(1982.1.5.)

통금해제로 불야성을 이루고 있는 명동거리 모습(1983.)

아스라이 떠오르는 봄내골 야통풍경

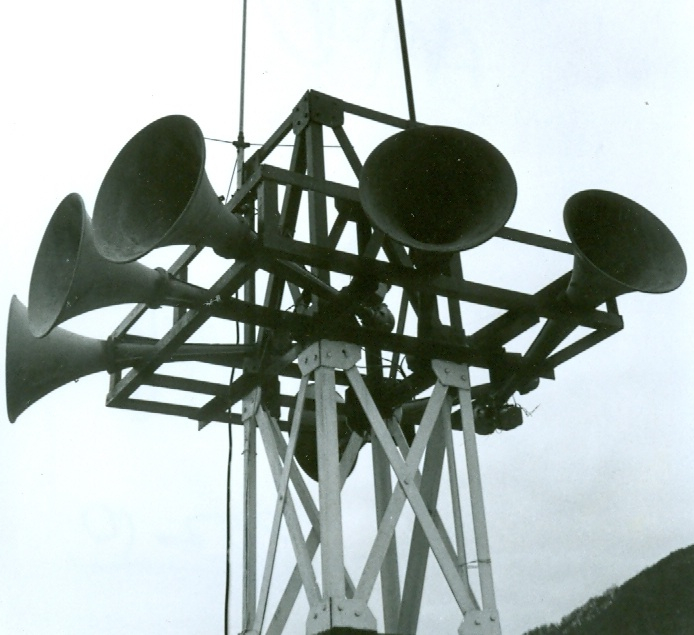

어느 날이고 밤 11시 30분이 되기 무섭게 예외 없이 “에에엥~~~” 하는 사이렌이 울렸다. 미리 야간통행 금지(이하 야통) 를 알리는 예비 사이렌이다. 이어 도심지 파출소마다 허리에 방망이를 찬 방범대원들이 모여들어 단속 채비를 갖췄다.

그 중심에 중앙로 운교동 동부동 소양로 호반동 파출소가 버티고 있었다. 밤 장사를 하던 상인들과 거나한 취객들이 일시에 무더기로 쏟아져나왔다. 한산하던 중앙로 주변 택시 정류장은 어느새 긴 줄이 꼬리를 물고 택시 잡기 쟁탈전이 벌어졌다.

삽시간에 다가온 12시 정각에는 소방서와 도시 곳곳에 설치한 망루에서 어김없이 예비 사이렌보다 강하고 긴 소리가 시가지 전역을 짓눌렀다.

골목마다 이리 뛰고 저리 쫓는 광경이 콩 볶는 모습을 방불케 했다. 미군부대였던 캠프페이지는 기다렸다는 듯이 강렬한 탐조등을 캄캄한 하늘로 곧바로 쏘아 올렸다. 그리고 4시간 동 안 하얀 작대기 모양의 서치라이트가 하늘을 이리저리 휘저었다. 막강한 전략무기(어네스트존·1979년 철수)를 보유한 군사 기지 방어전략이었다. 이때부터 야경원들의 방망이 두드리는 소리가 시가지 곳곳에서 울려 퍼졌다.

밤도둑이 설쳐댔던 격동기의 야경원 딱딱이 소리는 1970년대 초반 들어 치안이 확보되고 사회가 안정돼 자취를 감췄다.

엉겁결에 늦은 귀가로 통금 시간을 어겨 방범대원과 숨바꼭질을 하다 적발된 사람들은 4시간의 긴 침묵이 끝나고 적막강산을 깨우는 해제 사이렌이 울린 후 모두 춘천경찰서로 넘겨져 보호처분됐다.

그리고 훈방에서 제외된 사람들은 경범죄 단속법을 위반한 잡범들과 뒤섞여 ‘통금’을 위반한 사건 개요가 적시된 서류 한 장과 함께 수송차에 실려 법원으로 넘겨져 사안에 따라 즉결심판을 받고 풀려났다.

봄내골은 지난 1994년부터 단계적으로 이뤄진 도농 통합 이전까지 춘천시와 춘성군으로 나뉜 딴 몸이었다. 한적한 군지역으로 몸을 숨겨도 경찰의 관할구역은 통합되어 있었던 터라 적발 대상이었다. 그렇지만 단속의 손길이 미치지 못해 시골로 몸을 숨기는 경우가 많았다.

충북 음성군 감곡면과 경기 이천군 장호원읍은 청미천이라는 개천을 사이에 두고 있다. 술을 마시다 깜박해 통금시간이 지나면 충북으로 넘어가 2차를 즐기기도 했다. 우리나라 통금제도를 알지 못한 외국 관광객이 적발되는가 하면 공항 관제사들이 일손을 놓고 있어 일본, 대만 등지로 회항했던 사례들은 ‘야통’이 남긴 일화들이다.

라디오와 TV 같은 전파매체의 방송시간도 통금시간과 맞물렸다. 라디오는 FM이 익일 새벽 1시, AM은 새벽 2시까지, TV 는 밤 11시 30분까지 방송하는 등 모든 일상 계획의 중심에 통금시간이 고려된 채 돌아갔다.

엄격한 단속 아래 1981년까지 존속

통금위반 등 경범죄 위반자들이 즉결심판을 받기 위해 호송되고 있다. (1976.3.)

‘야통’ 시절의 유별났던 봄내골 모습을 떠올리는 사람들은 누구나 귀가시간이 빨랐다고 여기기 십상이다. 그러나 실제 당시 상황은 딴판이었다. 오히려 외박의 빌미가 되는 경우가 많았 다. 직장에서 야근을 하다 통금시간을 넘겨 숙직실에서 자게 되는 경우는 약과였다.

아예 밤늦게까지 놀다가 핑계를 대고 외박하는 경우가 비일비재했다. 이런 일은 단속의 손길이 강했던 만큼 우리 삶에 깊이 파고들어 상례화되었다.

제시간에 돌아오기 빠듯한 먼길을 나설 때는 으레 여관이나 여인숙을 잡아놓고 1박 하는 스케줄을 짜는 게 당연했다. 오죽했으면 드라마에서조차 데이트를 즐기는 남녀들이 막다른 골목에서 꼼수(?)로 활용하는 사례가 등장했을까.

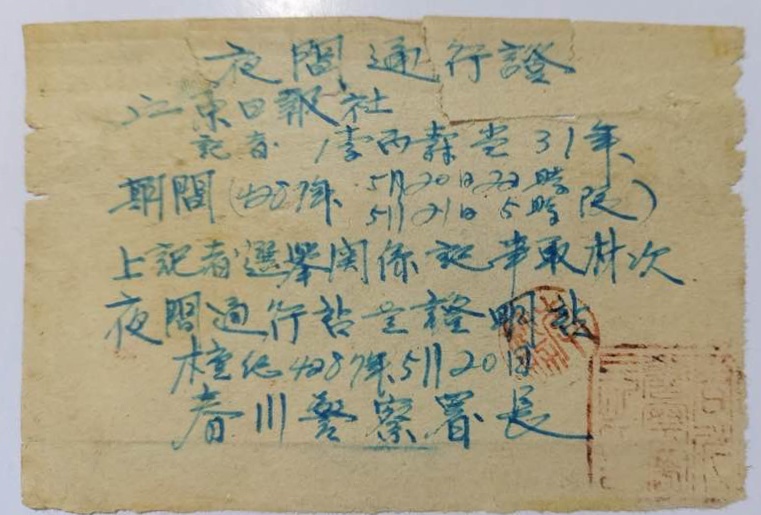

어쩌다 ‘야통’이 불가피하게 되면 사연을 미리 이야기하고 경찰이나 해당 기관에서 통행증을 발급받았다. 자정이 넘어서 출산과 같은 응급상황이 일어나거나 역이나 터미널에서 막차를 타고 오다 늦게 도착해 피치 못하게 어기게 되는 경우였다.

마치 지구가 회전궤도를 멈춘 것 같은 적막강산을 이룬 밤거리를 보란듯이 휘젓고 다니는 자칭 사이비 기관원들이 자주 적발되기도 했다. 언론사 기자들도 어찌나 단속 기준이 엄격했던 지 치외법권지대에 놓여 있지 않았다.

초기에는 큰 사건 사고나 선거 투·개표와 같은 큰일이 있을 때에는 관할 경찰서장의 사전허가증(사진 참조)을 발부받아 취재 활동에 나섰다.

그러나 1970년대 들어서는 경찰출입 기자들에게 암묵적으로 ‘야통’이 허용됐다. 이 시간대에 자주 일어나는 사건·사고 취재를 위해서였다. 통금시간 전후에는 눈에 밟히는 기막힌 사연들을 직접 목도할 수 있는 기회가 많아 ‘병아리 기자’들이 호된 수습과정을 거치게 만드는 험한 고갯길이 되었다.

제야의 밤, 신정, 크리스마스, 부처님 오신 날, 광복절, 대통령 취임식 날과 같은 경축일에 예외적으로 야통이 풀렸다. 그러나 계엄령 등으로 오히려 늘어난 경우도 더러 있었다.

한때는 젊은이들이 통금해제의 해방감을 만끽하려는 ‘올나이트 파티’가 붐을 이뤘었다. 또 “빨리 빨리~!”와 폭음을 유발시키는 폭탄주를 탄생시킨 주범(?)이라는 지적에도 자유롭지 못했다.

시대 흐름 따라 들쑥날쑥했던 통금시간

우리나라 오랜 ‘야통’의 역사는 전통사회까지 거슬러 올라간다. 경국대전經國大典은 조선시대 대표적인 기본법전이다. 문개 폐조門開閉條에는 이런 규정이 있다.

“궁성문宮城門은 초저녁에 닫고 해가 뜰 때 열며, 도성문都城門은 인정人定(인경인 밤 10시에 쇠북을 스물여덟 번 치는 일)에 닫고 파루罷漏 (새벽 오경에 쇠북 서른세 번 치는 일)에 연다.”

또 행순조行巡條에는 “2경 후부터 5경 이전까지 대소 인원은 출행을 못 한다”고 규정하고 있다.

시대나 왕조의 교체에 따라 이런 통금 규정은 들쑥날쑥했다. 그러나 대체적으로 초경3점 이후에서 오경3점 이후까지였다. 이를 요즘 시간과 견주면 오후 8시에서 이튿날 오전 4시 반 까지인 셈이다. 전통사회 시절에는 캄캄한 밤을 밝혀줄 조명시설이 초롱불과 횃불이 고작이어서 활동의 폭이 크지 않아 큰 반 발도 없었다. 그리고 설날과 정월대보름 같은 명절에는 야간통 행을 허가했다.

종이나 북을 쳐서 알렸던 ‘통금’을 어기면 경무소에 가뒀다가 사안에 따라 엄격하게 곤장형棍杖刑의 체형을 집행했다. 지 금도 음주운전에 대해 곤장형 처분을 하고있는 싱가포르를 연상시킨다.

통금위반 단속에 걸린 사람들이 경찰서 보호실에서 대기하고 있다. (1976.6.)

근대적 ‘야통’의 역사는 식민지 시대를 거쳐 미군이 주둔한 직후인 1945년이 효시였다. 초기에는 서울과 인천에 한정시켰다가 나중에 전국으로 확대됐다. 시간도 밤 8시부터였던 것을 치안 상황에 따라 10시에서 12시로 줄여나갔다.

경범죄 처벌법이 제정(1955년)되어 내무장관 명의로 시행된 야통은 1961년부터 12시 정각에서 오전 4시까지로 못 박아 1982년 1월 5일 해제될 때까지 이어졌다. 시행과정에서도 국민들의 기본권 침해와 산업에 나쁜 영향을 끼친다는 지적이 꾸준히 뒤따랐었다. 6·25 전쟁과 분단 과정을 거친 이후에도 남북 대치 상태가 이어지면서 우리 사회에서는 큰 저항 없이 수용하는 모습을 보였다.

그러나 제5공화국의 3S 정책과 더불어 88서울올림픽을 앞두고 민생과 치안안정을 대외적으로 알리기 위해 1982년 1월에 전격 폐지했다.

‘시간의 족쇄’ 풀린 후 밤의 문화 영글어

강원일보 이병수 기자가 선거 취재를 위해 1954년 춘천경찰서장으로부터 발부받은 야간통행증(이인영 강일언론인회장 제공)

지금도 우리 뇌리에 어렴풋이 남아있는 ‘야통’이 없어진 지도 어느새 38년이 흘렀다. 다른 나라에서는 국가비상사태나 미성년자 보호를 위한 제도였건만 우리는 그렇지 못했다. 냉전체제 속에서 국가의 안위와 치안을 확보해야 한다는 명분 아래 지배 권력에 대한 저항에 대비하거나 이데올로기를 통제하려는 수단으로 쓰인 면도 없지 않다. 더구나 봄내골은 휴전선이 인근에 놓여있어 전국에서 가장 늦게 풀리는 불이익을 당했다. 격동의 시대를 보낸 우리 현대사의 아픈 기억이 아닐 수 없다.

광복 이후 36년 4개월 동안 시행했던 ‘야통’의 해제는 그래서 단순히 4시간 동안 옥죄었던 행동의 족쇄가 풀렸다는 데 그치지 않았다. 국민 개개인의 자유를 보장하기 시작했다는 선언적 의미를 지니고 우리 사회 전반에 엄청난 변화의 물결을 몰고 왔다.

사회 발전에 따른 노동 생산성의 증가와 함께 주 52시간 근 무제가 이뤄지면서 라이프 스타일도 크게 변모했다. 이제는 새로운 발전동력을 만들어내고 시간대마다 특색이 있는 삶의 모습이 꽃피워지고 있다.

날이 어둑어둑해지기 무섭게 움직임이 수그러들 수밖에 없었던 삶의 현장이 밤의 활동시간이 길어지면서 불야성을 이루고 있다.

그 대표적인 곳이 ‘24시간 영업’을 하는 식당과 편의점 등이다. 캄캄한 밤을 훤하게 밝히고 있는 가로등이 켜진 새벽길을 걷다 보니 언뜻 ‘빛은 언제나 승리자의 흉상에 있다’는 어느 시인의 시구가 떠오른다.