나는 장일섭 화가를 기억한다.

그는 말과 나부裸婦들만을 그렸고 말에서 힘을 느꼈다.

그것은 무한한 에너지였다.

미술교사였던 장일섭은 흥이 나면 칠판에다 백묵으로 가득히 말을 그렸다.

학생들은 백묵을 쫓아 재빠르게 눈을 굴렸다. 엄청난 속도의 그림이었다.

장일섭 <말과 나부>

장일섭 <말과 나부>

거친 숨결의 말이 온 칠판을 점령했고, 칠판은 평원이 되어 말발굽 소리가 우르르 울리는 듯싶었다.

장일섭은 교동에서 오래 살았다. 그리고 그곳에서 죽었다.

교동초등학교 뒤쪽으로 기와집들이 줄지어 있었고, 그중 한 기와집에서 그는 아내와 함께 자식들을 길렀다.

비좁은 방에서 그림을 그리려니 곤란한 점이 이만저만이 아니었다. 그는 대작을 주로 그렸다. 평원을 뛰어가는 말의 그림은 스케일이 컸다.

그래서 근처 비탈진 언덕에 위치한 집 한 채를 얻었다. 그의 화실은 전망이 좋았다. 후평동 들판이 질펀히 내다보였다.

아마도 장일섭은 그 들판을 뛰어다니는 말을 상상하곤 했을 것이다.

지금은 아파트가 들어차 빌딩숲이 되어버린 후평동엔 넒은 들판이 사라져 버린 지 이미 오래이다.

나는 딱 한 번 장일섭 화가의 화실을 찾은 적이 있다. 자정이 넘은 시간이었을 것이다. 우린 이미 만취해 있었다.

과수원이 많았던 뒷드르(후평동의 다른 이름)엔 달이 고즈넉이 떠 있었다. 우린 화실에 보관된 술을 마셨다.

장일섭은 오래오래 뒷드르 평원 저쪽을 응시하며 생각에 잠겨 있었다. 그리고 그는 몇 년 후 교동에서 73세의 나이로 운명했다. 그해가 서기 2000년이었다.

나는 이 교동 골목이 이렇게 많이 변할 줄은 몰랐다. 옛 기와집들이 헐리고 신식빌딩들이 이 골목을 완전히 점령했다.

원룸촌은 한림대학교 학생들을 위한 것이었다. 막다른 골목에서 꽃을 속으로 감춘 무화과나무의 열매를 보았다.

거기서 가파른 언덕이 시작되고 목조로 된 지그재그 계단을 내려가면 우리 가족이 세 들어 살던 집이 나온다.

1980년 8월 완도수산고에서 강원고로 이직한 해였다. 이곳 교동골목에서 딸 솔미를 낳았다. 그리고 같은 날 아버지의 장례를 치렀다.

그 단칸방살이의 막막함이 내겐 꽤나 힘들었던 것일까.

솔미를 가져서 배가 부른 아내가 늦은 겨울밤 텅 빈 골목에 나와 나를 기다렸을 때, 나는 유행가를 부르며 모퉁이를 돌아 아내에게로 가곤 했다.

참으로 무정한 밤골목의 풍경이 아닐 수 없었다.

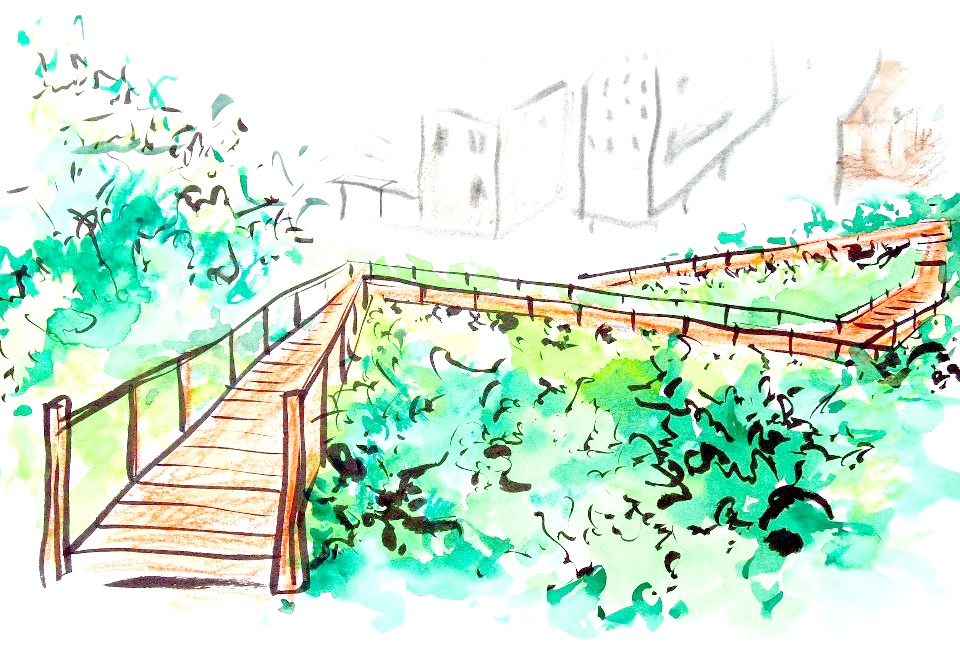

교동초등학교 옆의 언덕 정상에 교동 도시숲이란 이름의 작은 공원이 조성되어 있었다.

푯말엔 “삭막한 회색빛 도시에 작은 오아시스가 되고 싶다”는 글귀가 새겨져 있었다.

벤치 몇 개가 중앙에 놓여 있고, 주변엔 갖가지 나무와 꽃들이 철마다 자랐다.

봄엔 라일락 향이 흠뻑 공원을 적신 적도 있었을 것이다. 얼마 전엔 자귀나무가 활짝 꽃들을 피웠다.

울타리엔 늙은 오이 노각이 주렁주렁 달려 있었고, 대추나무 열매가 너무 실하고 풍성해서 그 무게를 이기지 못하고 가지가 휘어 버렸다.

보라색 도라지꽃이 핀 채마밭엔 옥수수가 유난히 푸르렀다.

애기보살이나 점집이 여럿 눈에 띄는 것도 특이했다. 언덕을 오를 때 발견한 ‘오늘산책’이란 찻집은 한적했다.

젊은 청년 둘이 각기 다른 다탁에서 노트북을 켜고 뭔가를 하고 있었다. 창밖 멀리, 소설 ‘장길산’에 나오는 대룡산이 내다보였다.

망고 주스를 하나 시켜 마당에 나와 벤치에서 동행한 아내와 함께 먹었다. 장마철임에도 말갛게 갠 하늘로 하얀 구름송이 몇이 건들건들 지나갔다.

장일섭 화가의 화실이 있는 언덕을 내려가면 한림병원 골목 쪽으로 이외수 작가의 집이 나온다.

화천 이외수문학관으로 살림을 옮겨간 뒤 이 집은 다른 사람에게 세를 주었다. 장일섭 화가가 타계했을 그때쯤일 것이다.

‘格外禪堂’이란 당호가 새겨진 목조대문은 굳게 잠겨 있었다. 골목에 주차한 승용차들이 대문을 완강히 가로막아 섰다.

대문을 밀고 들어서면 지금도 연못이 있을까 궁금했다. 작은 연못이었다. 이외수 작가는 그 연못을 들여다보며 이야기하기를 즐겨 했다.

거긴 색색의 금붕어들이 옹기종기 모여 살았다.

격외선당 당호가 있는 이외수 작가의 집

격외선당 당호가 있는 이외수 작가의 집70년대 후반 샘밭에 살았던 이외수 작가는 <꿈꾸는 식물>과 <들개> <칼>을 연달아 내놓으면서 빅히트를 쳤다.

그 인세가 교동으로 이사를 오는 밑천이 되었다. 이외수 작가는 1992년 교동집에서 밀리언셀러가 된 <벽오금학도>를 썼다.

이외수 작가의 집은 외지에서 오는 독자들과 신문 방송국 기자, 출판사 대표, 여성잡지사 기자, 영화배우, 코미디언, 가수 등 손님들로 문전성시를 이루었다.

하루에도 수십 명 치의 밥을 해대야 했다. 노잣돈이 떨어진 사람에겐 이외수 부인이 넉넉히 차비를 쥐어주어 보냈다.

한 달 내내 기식寄食하는 것은 다반사고, 일 년 이상을 묵는 사람도 많았다. 격외선당은 사람들로 언제나 북적였다.

하늘과 닿을듯 말듯 ‘교동 도시숲’ 가는 길

당시 나는 강원고 국어교사였다.

학교 4층에서 아래를 굽어보면 바로 코밑에 이외수 작가가 사는 집의 옥상이 빤히 내려다보였다.

엎어지면 코 닿을 거리여서 나는 자주 격외선당을 찾았다. 덩달아 문예부 학생들이 수시로 들락거려 이외수 작가의 이야기를 귀동냥해 듣곤 했다.

친구가 가르치는 제자는 바로 내 제자야, 라면서 이외수 작가는 학생들을 반겼다. 시화전 그림도 그려주고 슬쩍 술 한 잔을 건네기도 했다.

강원고는 문인이 많이 배출된 것으로도 유명하다. 이름만 대면 다 아는 시인 소설가들이 즐비하다.

올해 권혁소 시인은 박영근문학상을, 전윤호 시인은 편운문학상을 받았다. 청와대 연설비서관인 신동호와 의전비서관인 탁현민이 문예부 출신이다.

오늘의 작가상을 수상한 전석순 소설가는 이 시대 문학을 이끌 작가로 주목받는다.

당시 강원고는 문사를 배출하는 학교라며 누구든 그렇게 불렀다. 백일장이나 문예공모는 강원고 문예부가 모두 휩쓸었다.

고등학교 때 신춘문예에 당선되거나 유력한 문예지에 떡하니 당선되는 학생도 있었다.

우린 강원고등학교를 나온 것이 아니라 강원고등학교 문예부를 나왔다고 으스댈 정도로 자부심들이 강했다.

대학에 가서 문예부 학생들은 민주항쟁의 주역이 되었다.

신동호는 안기부로 끌려가 심한 고초를 겪은 뒤 영어囹圄의 몸이 되었고, 권오덕도 고된 감옥살이를 했다.

독일 베를린에서 대학교수로 있는 정진헌도 민주항쟁의 골수였다. 권혁소는 지금도 전교조 활동의 중심에 서 있고 그쪽 방면의 대부로 통한다.

이재수 춘천시장과 허영 국회의원도 빼놓을 수 없다. 이들은 문예부 출신은 아니다.

하지만 이재수 시장은 문재文才가 있어 글을 잘 썼고, 허영 의원은 파란자전거 동아리 연극 활동을 했다.

이 두 사람은 80년대 민주항쟁의 주역이었다.

이재수 시장은 강원대학교 민주학생운동을 주도했고, 허영은 고려대 총학생회장 신분으로 민주항쟁의 선두에 섰다.

허영은 수배령이 내리자 여자로 변장하여 이곳저곳을 도피했다.

결국 누군가의 신고로 경주에서 붙잡혀 감옥에 갔다. 당시 변장의 귀재란 칭호를 얻은 것은 고등학생 때 연극 활동을 한 덕분이었다.

교동초 옆 언덕 정상에 위치한 ‘교동 도시숲’ 공원

교동초 옆 언덕 정상에 위치한 ‘교동 도시숲’ 공원 80년대 필자가 살았던 교동 골목

80년대 필자가 살았던 교동 골목부재한 사람들에 대한 추억은 가깝고도 멀다.

교동에 내가 만날 사람은 그다지 많이 남아 있지 않다. 강원고등학교는 만천리로 이전했고, 학생들은 이제 모두 성인이 되어 타지로 떠났다.

술에 만취하여 달빛을 밟으며 골목길을 밟던 장일섭 화백은 그림자조차 없다. 이외수 소설가는 뇌를 다쳐 재활병원으로 갔다.

단지 비에 젖고 햇빛에 바랜 格外禪堂 현판만이 적요한 골목을 내다보고 있을 뿐이다. *