* 2030 춘천일기 춘천에서 살아가는 청년들의 소소한 이야기를 담습니다

매일이 한 페이지가 될 수 있게

문익환의 ‘동주야’라는 시를 좋아한다.

“너는 스물아홉에 영원이 되고, 나는 어느새 일흔 고개에 올라섰구나”

이 시를 말할 때 나는 젊었던 날을 바라보는 문익환의 시선에 대해 생각하곤 한다.

젊음을 바라보는 시선이 담긴 문장을 통해 나는 그의 젊음이 찬란했음을 느낄 수 있다.

그에게 있어 젊음이란 거울 앞에 서서 자신의 모습을 바로 보았을 때 가장 빛났던 순간, 아릴 만큼 깊이 기억하고 있는 그 순간이었을 거라 생각한다.

나에게 젊음은 무엇일까. 나도 언젠가는 스물아홉의 윤동주와 문익환처럼 세상을 빛내는 젊음의 시를 쓸 수 있을까.

세상에 바라는 것이 많은 나는 사실 돈이나 명성을 꿈꿀 때가 많다.

마음이 힘들고 불안한 날이면 많은 돈과 사람들에게 둘러싸이는 그런 몽상에 빠져들고는 한다.

때문에 내 모습이 싫었던 날이 많았다. 욕심만 많은 나이기에 세상을 위한 정의와 용기는 내 몫이 아니라고 생각했다.

젊음을 불사를 무언가가 내게는 주어지지 않았다고 생각했던 날의 연속에서 나는 잘못 적은 일기장을 없애듯 하루하루의 페이지를 찢고 싶었다.

하지만 결국 찢지 못했던 페이지가 쌓여 여전히 나의 곁에 머문다.

왜 나는 그렇게나 싫었던 나의 모습들을 지우지 못했던 것일까. 스스로를 미워했던 나는 사실 나를 가장 사랑하여 그렇게 마음을 썼던 것일지도 모른다.

많은 단점과 부끄러움이 있는 나지만 그럼에도 내가 너무나 애틋해서.

어쩌면 주어진 일상을 온전히 살아내며 치열하게 삶을 고민하는 지금이 나의 젊음으로 기억되지 않을까 생각한다.

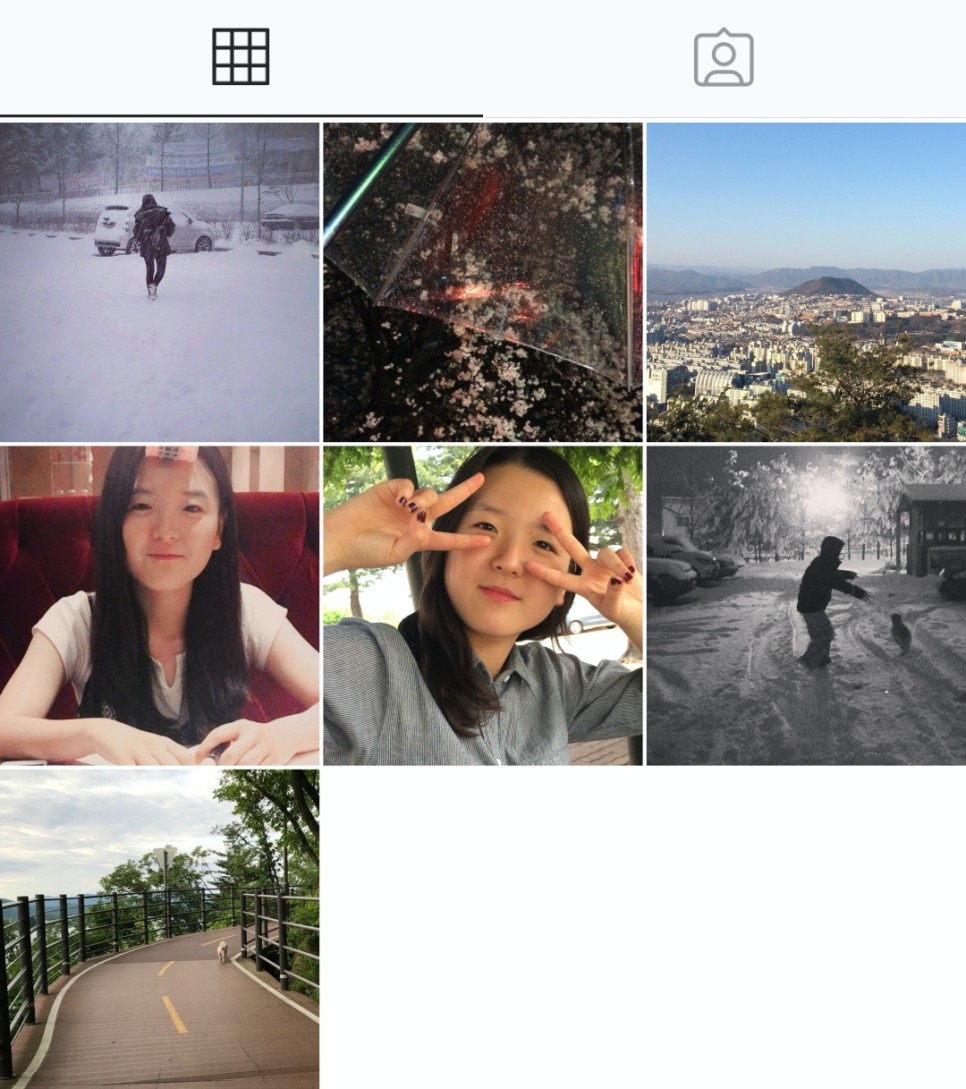

공지천 풍경

공지천 풍경

춘천을 벗어나고자 했던 어린 날의 내가 자라, 행복을 찾기 위해 춘천으로 돌아왔다는 사실이 떠오른다.

춘천을 벗어나고자 했던 어린 날의 나는 이곳이 주는 행복감을 나태함으로 치환해버려 자꾸 떠나려 했었던 것일지도 모른다.

돌이켜보면 춘천에서의 나는 나태하지 않았다. 진정으로 나의 삶을 고민할 줄 알았으며, 일상이 주는 행복감을 온전히 느끼는 방법을 알았다.

깊은 고민으로 울적할 때마다 생각을 멈추기 위해 땀나도록 뛰었던 석사천. 하루를 마치기 전 친구들과 함께 이야기하며 술잔을 나눴던 호프집.

눈이 녹지 않고 쌓여 온통 흰 세상이 되면 아이처럼 뛰어다니며 좋아했던 캠퍼스 거리.

해가 지는 소양강의 모습을 바라보며 강아지와 체온을 나눌 때의 하늘.

따듯하게 내린 커피를 들고 앞마당에 나와 햇살을 맞으며 가족과 두런두런 대화를 나눴던 포근한 주말.

미래의 나는 분명 이 기억들을 그리워할 것이다.

비록 가진 것 없고, 잘난 구석이 별로 없는 날의 나일지라도 난 분명 그 순간을 기억하고 그들을 나의 젊음이라 부를 것임을 이제는 알 것 같다.

이미 꺾여 화병에 꽂힌 꽃일지라도 그들은 새로운 봄을 기다릴 것이다.

나 역시 이 땅의 꽃잎으로 살아가며 비록 나의 상상과는 다른 현실이 주어진다 할지라도,

세상을 빛낼 젊음의 영원이 되지 못할지라도 여전히 행복한 미래를 기다릴 것이다. 그리고 그렇게 매일을 살던 나의 모습을 젊음으로 기억할 것이다.

2년이라는 짧은 서울 생활을 마치고 짐을 싸서 춘천으로 돌아오는 길에,

5평이 안 되는 방에서 룸메이트들과 구겨져 살던 날들을 떠올리며 웃었었나 울었었나 기억은 나지 않는다.

하지만 분명 기억나는 것은 그때 혼자 속으로 되뇌었던 말이다.

“난 이곳에서 잘 살아낼 것이다.” 서울에 올라갔던 첫날, 스스로에게 건넸던 말과 같았다. 일상을 지내며 난 여전히 나에게 다짐을 건넨다.

“매일이 내 인생의 한 페이지가 될 수 있게, 잘 살아낼 수 있다.”라고.