- 액자공방 풍경

찬 새벽.

액자공방에 불이 켜진다. 캄캄한 어둠이 물러가고 강렬한 전등빛에 주변이 드러난다. 액자와 각종 공구, 알루미늄대와 나뭇대가 요술처럼 등장하고, 천장으로부터 길게 늘어선 플래치 포인트 건의 노란 줄이 유난히 반짝인다.

눈길을 끄는 것은 아직 유리판을 끼우지 않은 빈 액자.

텅 빈 사각 프레임엔 대체 무엇이 들어찰까.

이 공방의 주인인 신길복 님이 제작하는 액자엔 그런 상상이 깃들어 있다.

잡목을 넣은 난로가 활활 타오른다. 공방이 훈훈해지면서 벽에 걸린 액자 하나가 미소를 짓는다.

작업복을 착용한 신길복 님의 초상화다. 이 4B 연필의 그림엔 화가 김춘배의 묵직한 사인이 박혀 있다.

한시간 가량 공방에 머문 신길복 님은 난롯불이 이울자 손가락과 발가락에 핫팩을 붙이고 장갑과 양말을 착용한 다음, 성큼 밖을 나선다.

밖은 영하 14도. 희미한 어둠의 새벽. 강추위가 엄습한다.

문 옆에 대기한 자전거를 잠시 쓰다듬고 나서 신길복 님은 페달을 밟는다. 일흔둘의 나이임에도 그의 몸은 단단하고 강인하다. 30년을 늘 그래왔다.

-호수는 왜 생겨났는가

춘천을 호반 도시라 부른다. 호반(湖畔)은 ‘호수의 언저리’란 뜻이다. 춘천은 세 개의 댐으로 에워싸인 인공호수의 도시다. 춘천호는 춘천 도심에서 약 13km 북쪽에 있다. 그곳에 1965년 건설된 춘천댐이 있어 그 위쪽을 춘천호라 부른다. 호수의 길이는 화천까지 이른다.

소양호에는 1973년 소양강을 막아 조성된 소양강댐이 있다. 신북읍에 위치한 이 댐으로 소양호가 생겨났다. 인제 군축령에 이르는 거대한 호수이다.

의암호에는 1967년 칠전동 드름산과 삼악산 사이의 협곡을 막아 조성된 의암댐이 있다. 이 댐으로 하여 생겨난 호수가 의암호이다. 이 인공호수가 봉의산과 춘천 도시를 에워싸고 있기에 춘천을 호반도시라 부른다.

- 응시와 발견의 시간

편리하게 신길복 님을 ‘자전거사람’이라 부르자.

이 자전거사람은 두 시간여 동안, 둘레길을 따라 천천히 호수를 돈다. 서고, 가고, 서고, 가기를 반복한다. 그 반복의 시간은 문득! 발견되는 것과 퍼뜩! 스치는 영감(靈感) 사이에서 응시와 무의식의 변화가 일어난다.

찰칵, 하는 소리에 자전거사람은 피사체의 소리와 냄새와 색깔을 구성하고 새로운 프레임을 만들어낸다. 찰나의 감동은 아주 짧지만, 그 여운은 시가 되기도 하고 서사적 이야기나 환상이 되기도 하고, 어느 땐 몽환의 세계를 이루어내기도 한다.

의식된 것이 아니라 무의식의, 그냥 무심히 이루어지는 무아가 그의 마음을 비워내고 채우는 것이다.

그는 비발디의 사계처럼 아름다운 선율이 되어 호수를 주유한다.

젊었을 때 그는 전국을 돌아다니며 이곳저곳을 찍었다. 그러나 어딘가 허전했으며 피사체에 대한 감동이 마음속에 스며들지 않았다.

그는 고향의 냄새를 잊을 수가 없었다.

안개의 냄새였을까. 그리웠다. 고향에 돌아와 새롭게 호수를 응시하기 시작했다.

신길복 님의 앵글에 담긴 사계의 서사시는 45년이란 긴 세월을 지나왔다. 하지만 30년 전 공방에 불이 나 거의 모든 것을 잃어버렸다.

애지중지하던 카메라도, 사진도 모두.

그러나 신길복 님은 다시 시작했다. 차라리 홀가분했다. 마음을 비우니 새로운 에너지가 생성되었다.

짐작컨대, 그 동안 백만 번쯤 셔터를 눌렀을 터였다. 그가 찍은 사진은 춘천뿐만 아니라 전국에 알려졌다. 그에게 호수지킴이 사진작가란 칭호가 붙을 정도로 그의 위상은 확고해졌다.

여러 곳에서 초청이 와 전국 순회전시회를 가지곤 했다.

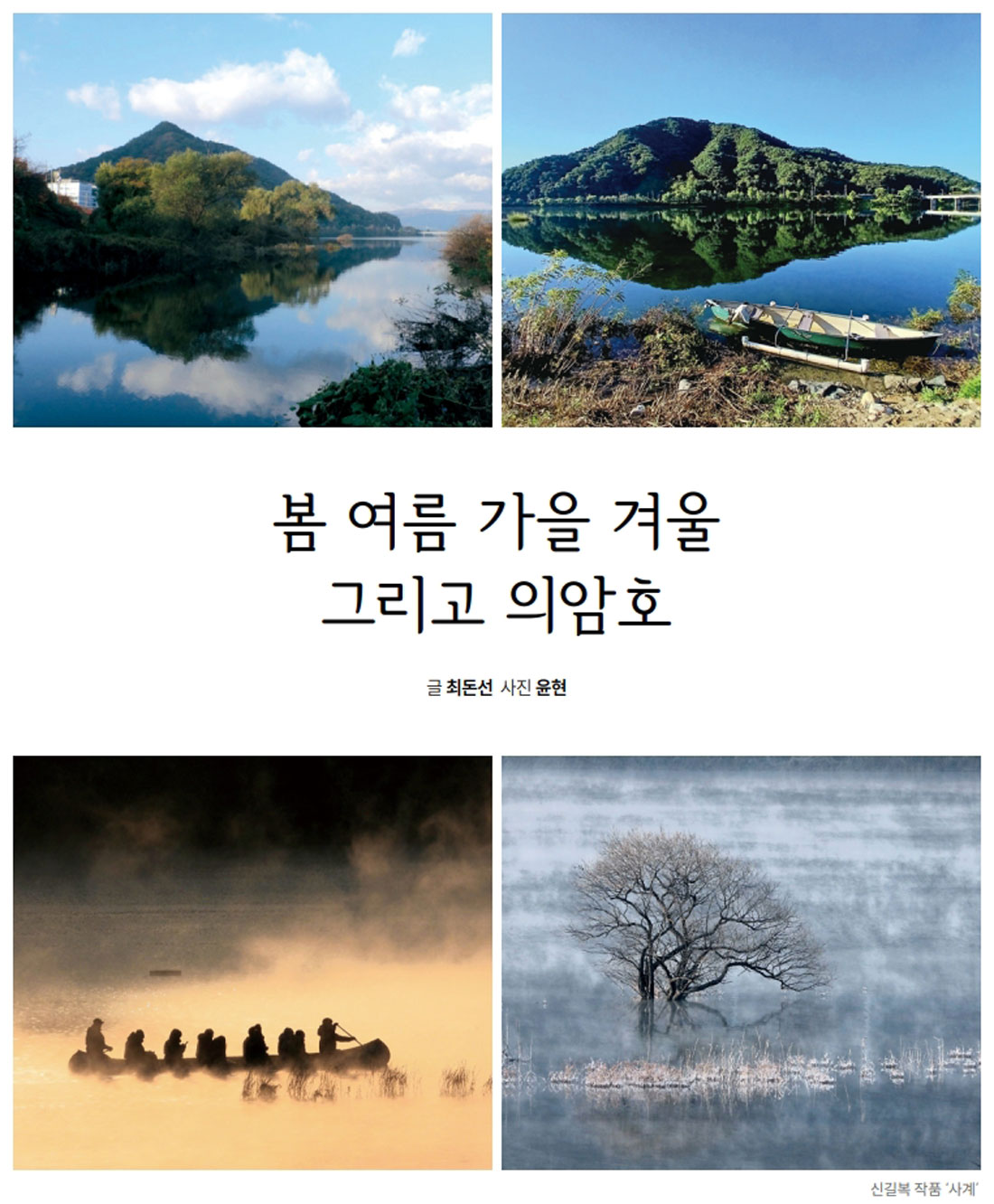

신길복의 사진은 사색하는 사진이고 철학적이고 몽환적이다. 안개가 만든 이 수묵화는 피사체를 예술의 경지로 승화시킨다는 평을 받았다. 단순히 아름답다는 표현은 진부했다. 자코메티의 조각처럼 호수 위로 비쭉 솟은 빈 나뭇가지, 그 위에 앉은 새 한 마리. 그 고독한 실루엣은 깊은 사색의 풍경을 자아낸다. 카누에 탄 사람들과 그 위를 나는 철새들의 낮은 비상. 그 비상엔 새와 사람 사이의 공간으로 몽환적이고 동화 같은 이야기들이 모여 둥지를 틀게 된다.

동적이고 동시에 정적인 새들의 몸짓, 파문, 주홍빛 석양, 먼 아파트와 아파트 사이의 호수, 호수를 건너지르는 다리들, 숨결 같은 하얀 물안개, 그리고 오랜 머뭄, 속 깊이 흐르는 물.

이 모든 풍경이, 존재하지만 존재하지 않는 듯 한없이 깊고도 신비롭다.

신길복 님의 타이틀은 단순하다.

호반의 사계, 의암호의 사계, 장학리의 사계란 주제 속에 진정한 의미의 삶이 존재함을 알게 된다.

우리가 늘 일상 스쳐 지나가는 것들, 사소하고 하찮지만, 그 사소함이, 그 하찮음이, 우리의 영혼을 얼마나 빛나게 하는지를,

의암호의 풍경은 낱낱이 드러내어 보여준다.

빛과 색깔과 감성 그리고 깊은 사색의 조화.

사진은 그의 인생 그 자체라 해도 과언이 아니다.

1979년 친척이 건네준 ‘아사히 펜탁스K2’ 카메라. 그것이 신길복 작가를 키우는 시발점이 되었다.

1984년 사진의 불모지인 춘천에 최초로 춘천사진동호회가 만들어졌다. 그 중심에 신길복 님이 있었다. 사진의 동력이 가동되고부터 젊은 사진작가들이 등장하기 시작했다. 이제 춘천의 호수는, 춘천 작가들뿐만 아니라 전국의 내로라하는 사진작가들이 순례지처럼 찾는 곳이 되었다.

신길복 작가의 ‘봄, 여름, 가을, 겨울’은 언제나 한결같았다.

눈, 바람, 비, 햇빛.

이 모두가 신길복 작가로선 새로운 변화이고 현상이었다.

신길복 작품 ‘의암호’

신길복 작품 ‘의암호’ - 신길복은 매일이 발견이다

의암호의 노을은 유난히 깊고 그윽하다.

해가 바로 지지 않고 산을 한 번 두 번 넘기며 낮아지기 때문이다.

빛을 걸러내어 부서지기에 선명히 불타지 않고 오래 남아 은은히 물든다고 했다.

아침에 대룡산에 해가 뜨고 저녁에 삼악산으로 해가 지면 호수는 어둠 가운데 등불을 비춘다.

저녁 무렵 바람 한 점 불려가드라

그리웁드라 감빛의 불들이 켜지드라

이 시 한 구절처럼 어둠의 호수는 빛을 감싸안고 또 다른 빛을 낳기 위해 한밤을 또 지새울 터이다. *

신길복 작품 ‘의암호’