농부에겐 아버지 나무가 있다.

해 뜨기 전 농부는 아버지 나무가 있는 오이 하우스로 간다. 자라우 마을에서 태어나 자라우 마을에서 성장하고 자라우 마을에서 오이와 호박을 키우며 농부는 이때까지 살아왔다. 봄 여름 가을을 보내고 겨울이 오면 눈 내리는 창가에 앉아 농부는 고요히 시를 쓸 것이다. 젊은 날부터 농부는 늘 그래왔다.

시인은 2017년 10월 31일 첫 시집 <아버지의 꽃말>을 출간했다. 아버지의 나무가 황금빛으로 빛나던 날이었다.

강원일보 신춘문예로 동시가 당선되고 중앙의 시 전문지 ‘유심’에 시가 당선된 농부는 늘 미소를 짓는 시인으로 알려져 있다.

시인 차창호 농부.

그러나 차창호가 시인임을 아는 이는 동네에서도 그리 많지 않다. 차씨 집성촌이었던 자라우 마을은 이제 차씨 성이 10여 호 남짓밖에 남아 있지 않다.

자라우엔 외지인이 많이 들어왔다. 옛날 심심산골이었던 이 자라우 마을에 갑자기 길이 나고 호수 쪽으로 강원체육고가 들어서고 공설운동장과 빙상경기장이 생겨났다. 그리고 나날이 외지 관광객들이 몰려들었다. 삼천동 케이블카 줄이 삼악산으로 쭉 뻗어서 둥근 유리알 같은 케이블카가 대롱대롱 빛을 내며 오르내렸다. 당연히 자라우 마을도 새로운 집들이 동화처럼 들어서기 시작했다.

차창호 시인

자라우 마을에 가보라.

당신은 거기 새벽길과 저녁길을 오르내리는 한 농부를 발견하게 되리라. 그가 바로 오이와 호박과 토마토를 심어 가꾸며 묵묵히 살아가는 차창호 농부 시인이다.

여기저기 널려 있는 뙈기밭을 합하면 어림잡아 한 천오백 평 될까. 여기에 여덟 동의 하우스를 지었다. 조상 대대로 이어온 이 뙈기밭이 그가 노동하는 삶의 터이다.

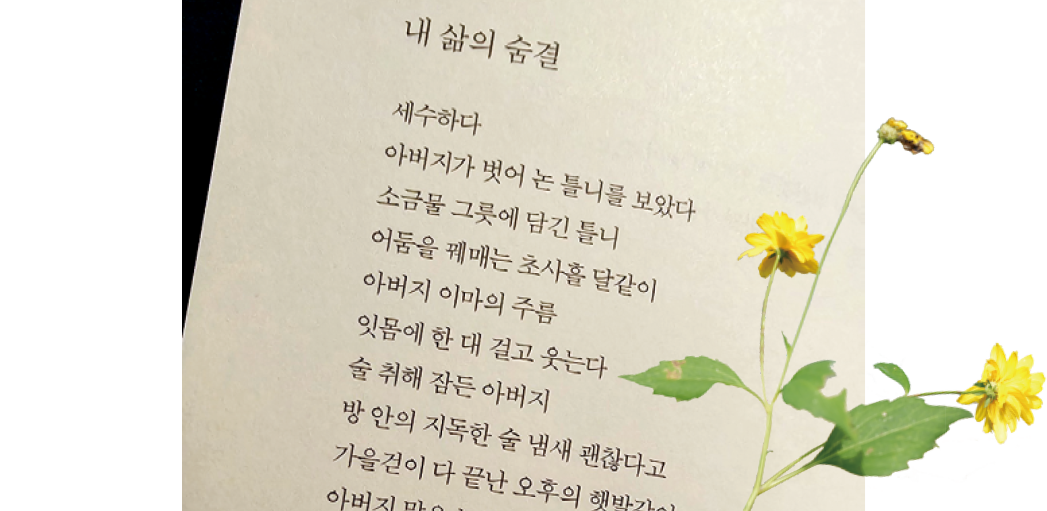

혼자 걷는 논과 밭으로 누군가 찾아온다면 얼마나 좋을까.

쓸쓸한 바람이 부는 들과 숲으로 누군가 놀러 온다면 얼마나 신날까.

이렇게 시인은 자신의 시집 첫머리에다 썼다.

그래서 그는 오늘도 ‘가을물 한 그릇 항아리 위에 올려놓으며’ 기도하곤 한다.

모두가 한 송이 가을꽃으로 피어나라고.

옛날엔 농경사회여서 서로서로 돕는 품앗이 일을 하곤 했다.

비록 고단하지만, 마을 사람들이 합심하여 협동하는 일을 즐거워들 했다. 그게 동네 풍습이고 인심이었다. 그게 농사를 짓는 농심이기도 했다.

이젠 자라우 마을에 전업농을 하는 이는 몇 안 된다.

주민은 이제 농부가 아니다.¤차씨들은 대부분 농토를 팔고 대처로 떠났다. 대신 외지인들이 전원생활을 누리기 위해 자라우에 집을 지었다.

그러나 새로 정착한 이들을 만나기란 쉽지 않다.

자가용이 들어오고 자가용이 나갈 뿐, 길에서 삽과 호미를 든 이웃을 만나기란 매우 드물어졌다.

그러니 시인인들어찌 외롭지 않겠는가.

한때 농부는 대학을 졸업하고 서울에서 직장생활을 했었다.

그러던 차에 아버지가 아들을 불렀다.

몸이 많이 안 좋구나. 이제는 농사를 짓기가 버거워졌어.

아버지는 들을 바라보며 말씀하셨다.

차창호는 즉시 자라우로 돌아왔다. 아버지는 농토가 있는 곳으로 아들을 데리고 갔다. 그리고 길가에 나무를 심으셨다.

은행나무였다.

아버지가 작고하고 20년이 훌쩍 넘었다. 나무는 쑥쑥 자라 가을이면 황금빛으로 물들곤 했다. 나무의 그늘이 자신이 일하는 비닐하우스에 드리워졌다.

아버지는 여전히 차창호와 함께했다.

차창호는 매일매일 은행나무를 우러르며 힘을 냈다. 시를 쓰기 시작했고, 은행나무와 무언의 대화를 나누곤 했다.

홀로 된 어머니는 말없이 일만 하셨다.

그게 어머니가 해야 할 일이었다. 여름 장마가 끝나면 풀이 다투어 자랐다. 어머니의 낫과 호미가 쉴 새 없이 움직였다. 덩달아 어머니의 허리는 더욱 굽어졌다. 그렇게 하늘이 높아지면서 가을이 왔다. 늦은 토마토며 오이며 호박이 여전히 잘 달려주었다. 그것들을 서울 농산물차가 와서 아침마다 싣고 갔고, 일부는 차창호 농부가 지역 먹거리 장터에다 내다 팔았다.

(위)차창호 시인과 어머니, (아래)호박을 수확하고 있는 차창호 시인

대추가 실하게 열리자 추석이 왔고, 추석이 지나갔다. 비가 와서 추석날 보름달이 차창호 시인의 마음속에 둥실 떴다.

대추나무 아래 차창호 농부는 가만히 섰다. 그제야 농부 차창호는 시인이 될 수 있었다.

대대로 이어온 차씨 집성촌에 홀로 남겨진 차창호 시인은 이제 농부가 되어 시를 쓴다. 이마가 차가워지면 겨울이 오고, 호수는 안개를 피워올릴 터이다.

올겨울엔몇 편의 시를 쓸 수 있을까.

어떤 풍경들이 차창호의 영혼을 적실지 차창호도 알 수가 없다.

그저 기다린다. 기다리고 또 기다리면 문득 다가오는 진실한 언어가 있으리라 생각한다.

문득 차창호는 비닐하우스 안에 핀 한 송이 노란 오이꽃을 유심히 들여다본다.

네가 꽃 피면 오이가 달릴까.

아니다. 이제 넌 오이가 달리지 않을 거야.

곧 서리가 내릴 테니까. 이제 넌 마지막 꽃을, 내게 보여주려고 여기 피어난 거야.

차창호의 눈빛이 맑게 빛난다. 동공에 노란 오이꽃이 홀로 피어 있다.

차창호 시인이 기르고 있는 오이와 오이꽃 모습

최돈선, 차창호 시인이 자라우 마을을 걷고 있다