■ 시인들이 왔다

지혜의 왕 솔로몬의 공주가 갇혀있을 것만 같은 뾰족한 건물이 비를 맞고 있다.

사위는 고요하다. 초록 잔디 마당에 자욱이 내리는 비, 시인들은 이 건물의 유리문을 연다.

이들을 맞이한 분은 책과인쇄박물관의 전용태 관장이다. 전은실 실장이 고맙게도 따뜻한 차 한 잔씩을 탁자에 놓아준다.

찻잔에서 은실 같은 여린 김이 솟아오른다. 따스하다.

밤새 시를 다듬다가, 느지막한 오후 조용히 비처럼 스며든 시인들.

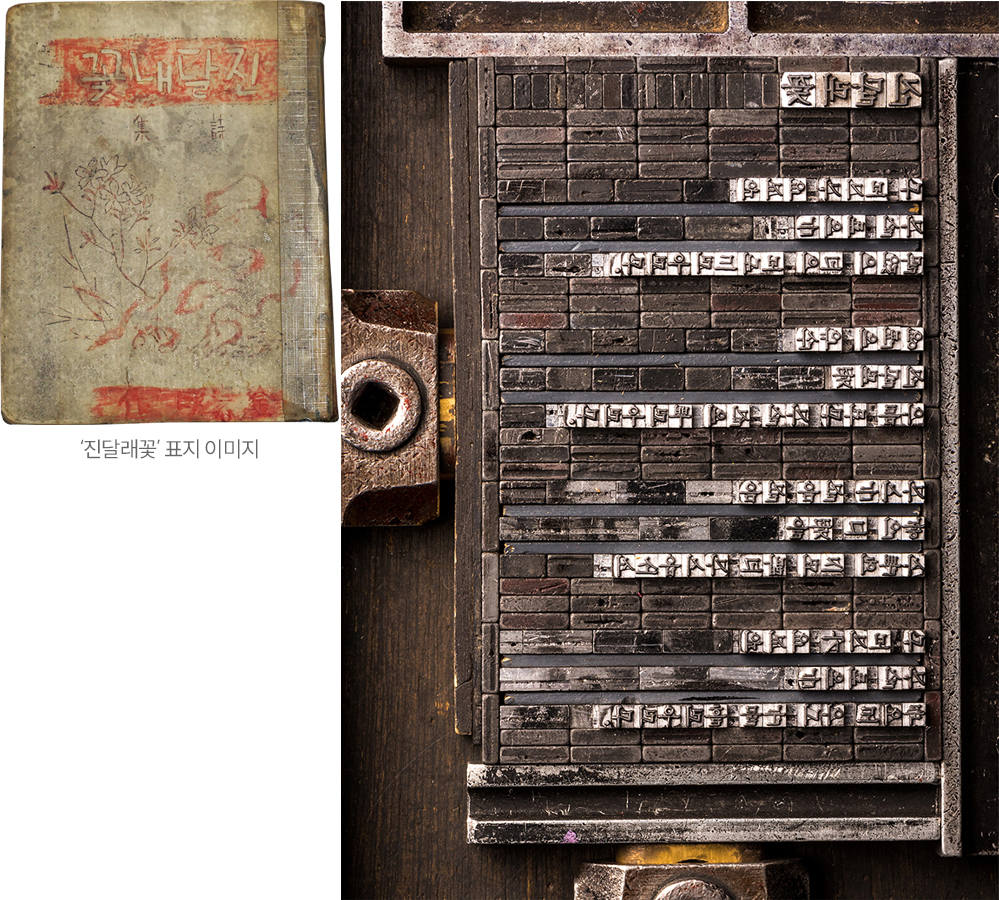

차를 마시며 주변을 둘러본다. 한지에 꾹꾹 눌러 박은 인쇄 활자가 선명히 눈에 들어온다.

독서는 그러한 역동적인 과정입니다.

아 여기가, 이 나라 유일무이한 ‘책과인쇄박물관’이로구나,시인들은 경외심을 느낀다.

■ 활자 하나 하나가 별

실내등이 곳곳에 놓여 우주처럼 장엄한 모습을 비춘다. 헤아릴 수 없는 활자들이 검은빛으로 반짝인다.

활자가 가득 채워진 문선대가 둥글게 에워싸인 일 층. 인쇄기에 종이가 투입된다. 글자가 박히면서 활대에 얹힌 인쇄종이가 좌대에 안착한다.

이 모습을 시인들은 신기한 듯 들여다본다. 먼 데서 찾아온 외지 손님들도 눈을 빛내며 관장의 설명을 듣는다.

시인들과 전용태 관장이 책과인쇄박물관을 함께 둘러보고 있다

활자 하나 하나가 모두 별이에요.

이 활자의 별들이 모이면 은하수가 되지요. 문장이란 이름의은하수가.

검은 우주 속에 들어온 시인들의 가슴이 무엇 때문에 울렁이기 시작했을까. 숙연, 가벼운 탄식, 호기심, 놀람, 활대에 넘겨지는 인쇄된 문장들….

어떤 소리가, 메아리처럼 닿아온 것일까. 가만히 보니 이들 눈빛이 너무나도 맑다. 몸 전체가 우주 속 별처럼 반짝인다.

김성의 촉수를 뻗어 활자가 던지는 빛과 울림을 마음으로 빨아들인다. 아마도 그 촉수가 탁탁탁, 활자 하나 하나 흰 백지 위를 두드리고 있는지도 모른다.

■ 진달래꽃, 그 붉은 표지

일 층에서 승강기를 탄다. 승강기는 소리 없이 공중으로 솟구친다. 시인들은 ‘초콜릿공장의 비밀’에 등장하는 공중부양 이동 승강기를 떠올릴지도 모른다.

삼 층으로 오를 뿐인데도 이 승강기는 마법을 지닌 승강기일까, 참으로 오래 떠오른다고 생각한다. 마침내 문이 열린다. 100년 전, 먼 기억의 시대로 회귀했다는 걸 시인들은 비로소깨닫는다.

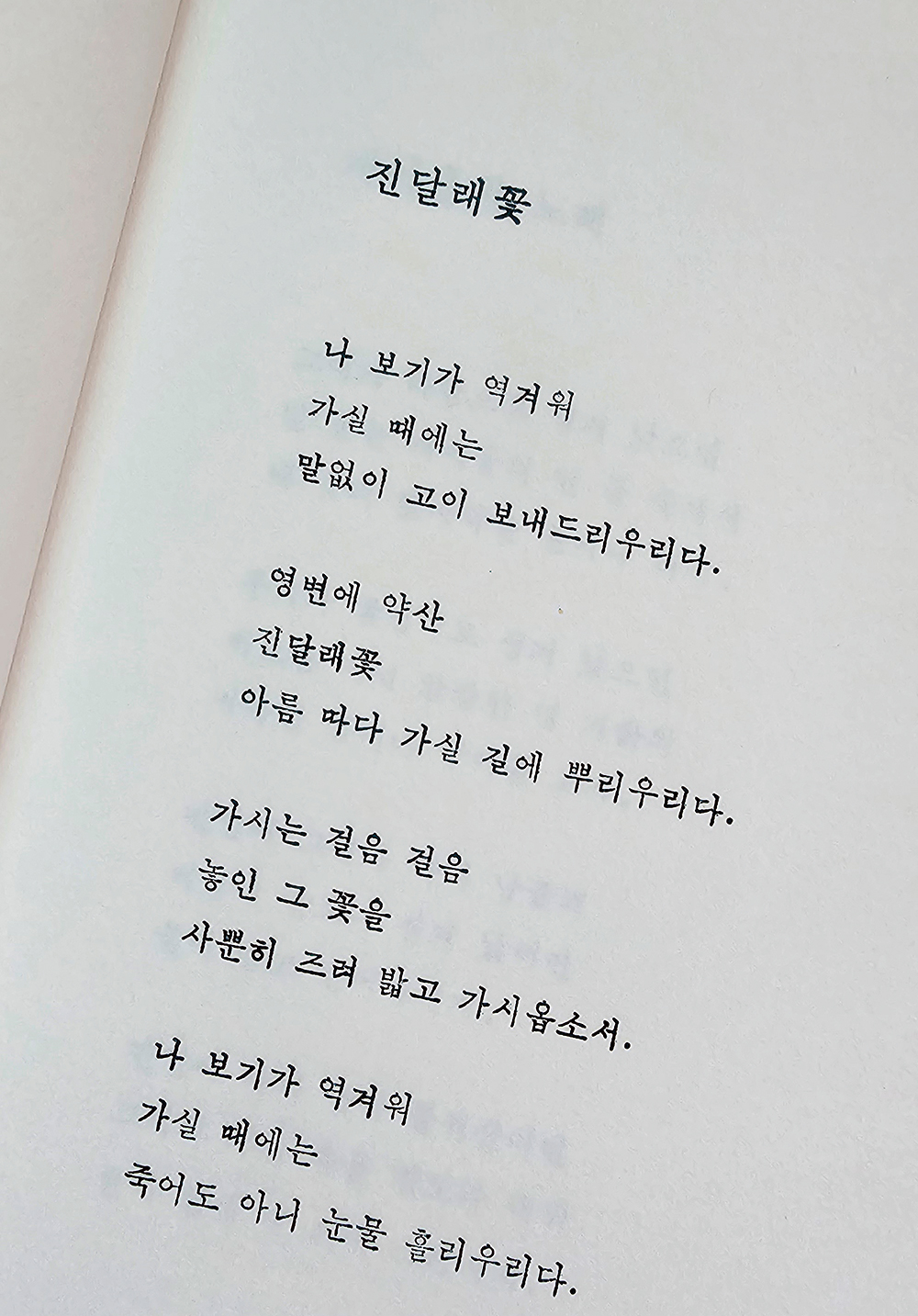

무엇보다 시인들의 눈길을 끄는 책은 단연 소월 시집 초간본 <진달래꽃>이다. 현재 몇 권 남아있지 않은 이 시집은, 최근 경매에서 2억을 호가했다는 소문이다.

초간본 시집으로 한용운의 <님의 침묵>, 윤동주의 <하늘과 바람과 별과 시>도 눈길을 끈다. 오장환, 박두진 시집과 청록집 등 귀중한 희귀본들, 문학잡지들이 기억의 저편으로 시인들을 안내한다.

시집은 표지만 보아도 설레는 법이다.

하지만 소월의 진달래꽃은 색이 바랬으나, 겨레의 혼이 깃든 듯 옅은 분홍색이다. 단 80부의 한정판 시집. 이 시집이 지금 여기 한 부 놓여 있다. 헤진 부분의 상처를 싸맨 스카치테이프가 역사를 이야기해 준다. 민족의 그 아름다운 우리말 노래가 저 표지 안에 여울처럼 흐른다.

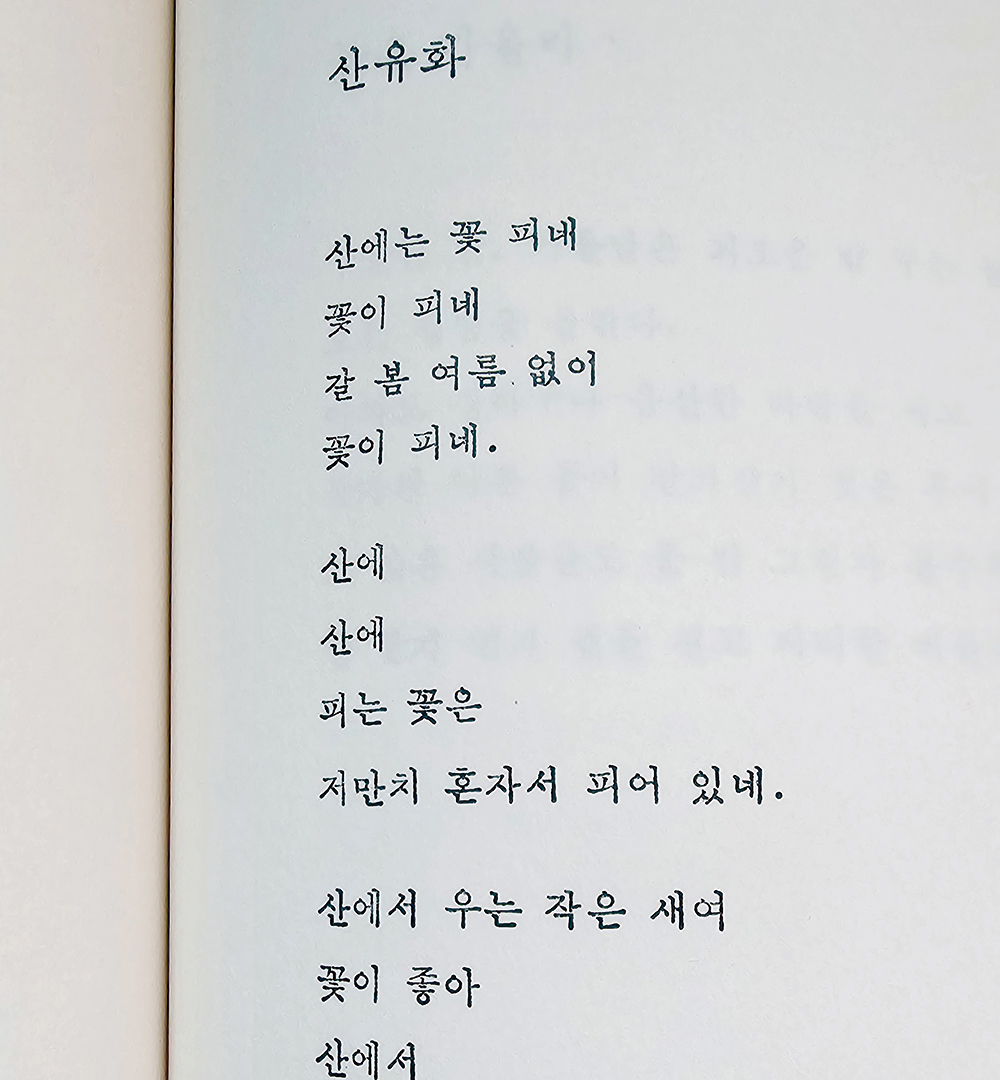

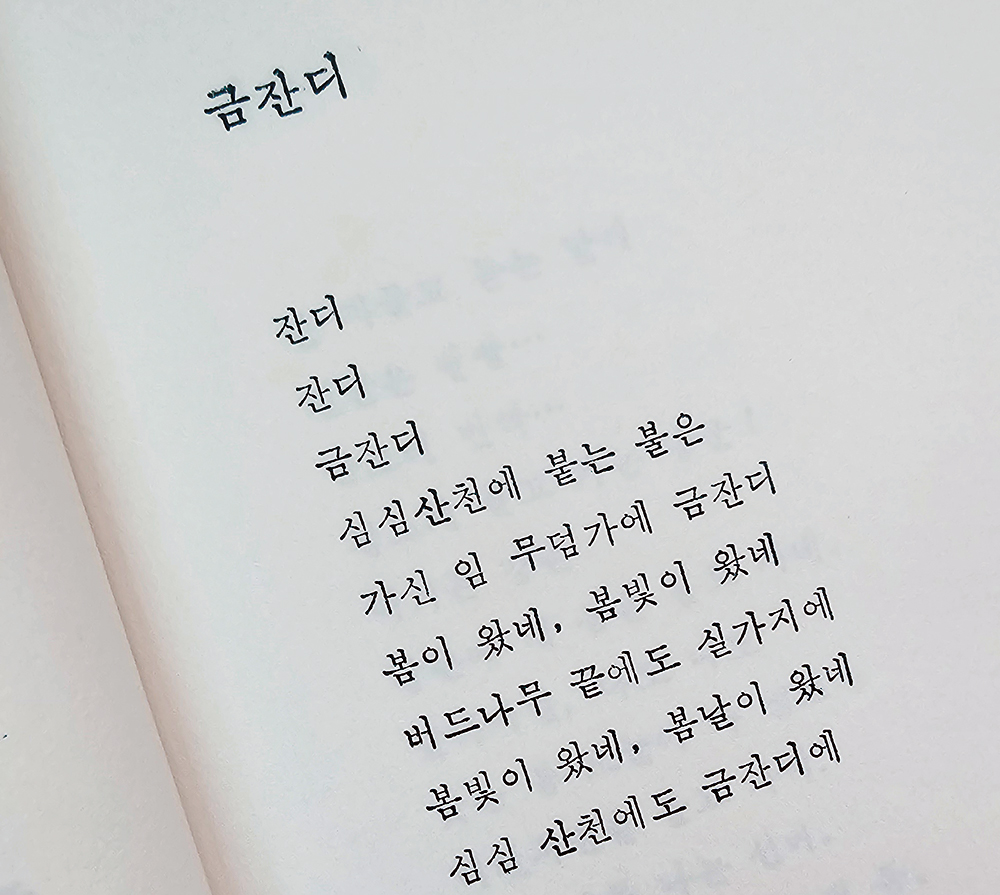

어떤 시인은 ‘개여울’ 소리를 듣고, 어떤 시인은 ‘엄마야 누나야’를 부른다. 또 어느 시인은 ‘산유화’ 저만치 홀로 핀 꽃을 바라보고 있고, 또또 어느 시인은 ‘잔디 잔디 금잔디 심심산천에 붙는 불’을 떠올린다.

책과인쇄박물관 한정판 시집 <진달래꽃> 중에서

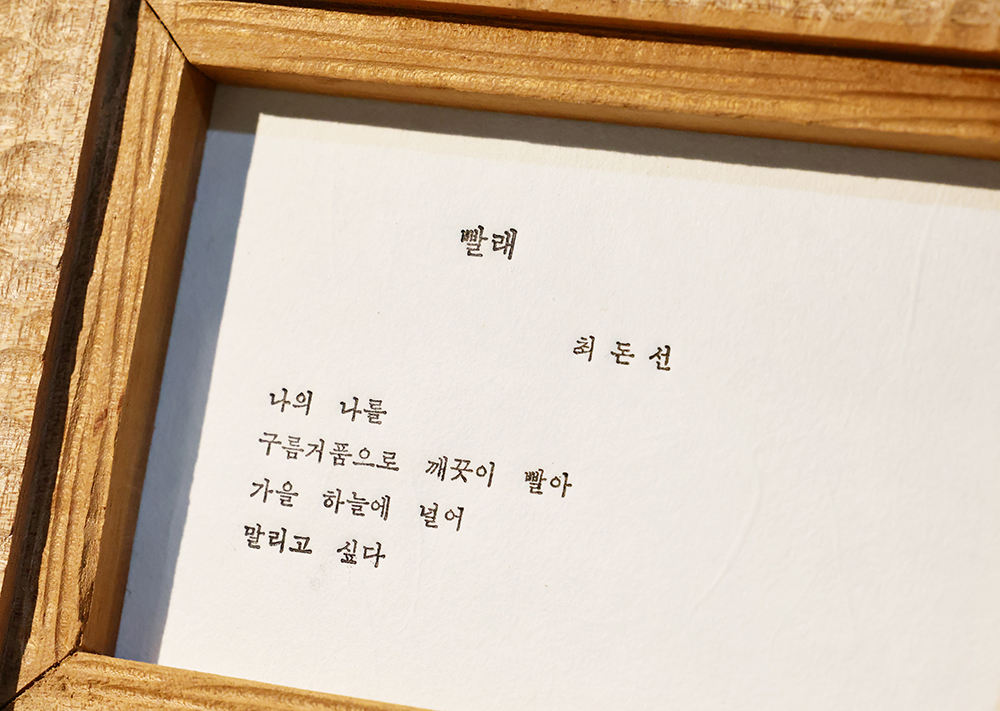

최돈선의 ‘빨래’ 전문

시인들은 생각에 잠겨 좁은 계단을 타고 여울물처럼 내려간다. 이층에 다다르니 텅 빈 방이 기다리고 있다.

■ 메아리 낭송의 방

유태안 시인, 선우미애 시인, 송연숙 시인, 정지민 시인, 장은숙 시인 이 다섯 분의 시인은 춘천의 보석 같은 시인들이다.

독특한 상상력으로 사유의 폭을 넓히는 시인, 아름다운 색채의 언어를 구사하는 화가 시인, 그리움과 따뜻함으로 위로를 주는 서정시인, 광부의 검은 언어로 빛나는 시의 탑을 구축한 시인, 한국적 이미지가 수채화처럼 번지는 시인.

이들이 자유롭게 모여 앉아 비 오는 오후의 여름시를 이야기한다. 소월의 음률을 이야기하고, 자작시를 조용조용 낭송하고, 가만히 귀를 기울여 저마다 마음속 백지 위에 활자를 찍는다.

■ 시인 유태안

드라마를 보며 사과를 깎는다. 빨간 스토리가 벗겨지며…

■ 시인 선우미애

춘천이라 부르니 연둣빛 사연들이 구름떼처럼 몰려온다

■ 시인 송연숙

그 흔한 여행 한 번 해본 적 없는 서른아홉 살, 엄마

■ 시인 정지민

한 자 한 자 무명을 뚫고 물 위에 탑을 올릴 겁니다

■ 시인 장은숙

국수를 다스리듯 마음 채우고, 면이 익어가듯 늙어가면 되겠다

나는 이 시들을 메아리로 보내련다.

당신의 가슴속에.

나는 이 시인들의 위로와 아픔과 인내와 꿈을 당신에게 보내련다.

행복해지라고, 당신들 영혼의 나무에게.

이 뾰족탑 같은 가느다란 성의, ‘책과인쇄박물관’에서, 나와 그리고 우리의 시인들은, 가만히 당신을 부른다.

메아리처럼 부른다.

부디 그리워하라고, 부디 행복하라고. *