세계적인 작가의 작품이 이제 춘천시민의 품에 들어왔다.

한국 현대판화의 거장, 고 김차섭(1940~2022). 그가 남긴 작품 16점이 지난 6월 춘천시에 기증됐다.

평생의 예술혼으로 빚은 이 작품들은 이제 우리 도시의 문화 자산이자 후대에 전할 유산이 된다.

춘천시가 소중하게 보관 중인 이 작품들, 춘천시립미술관이 문을 여는 날 까지 잠시 숨을 고르고 있다.

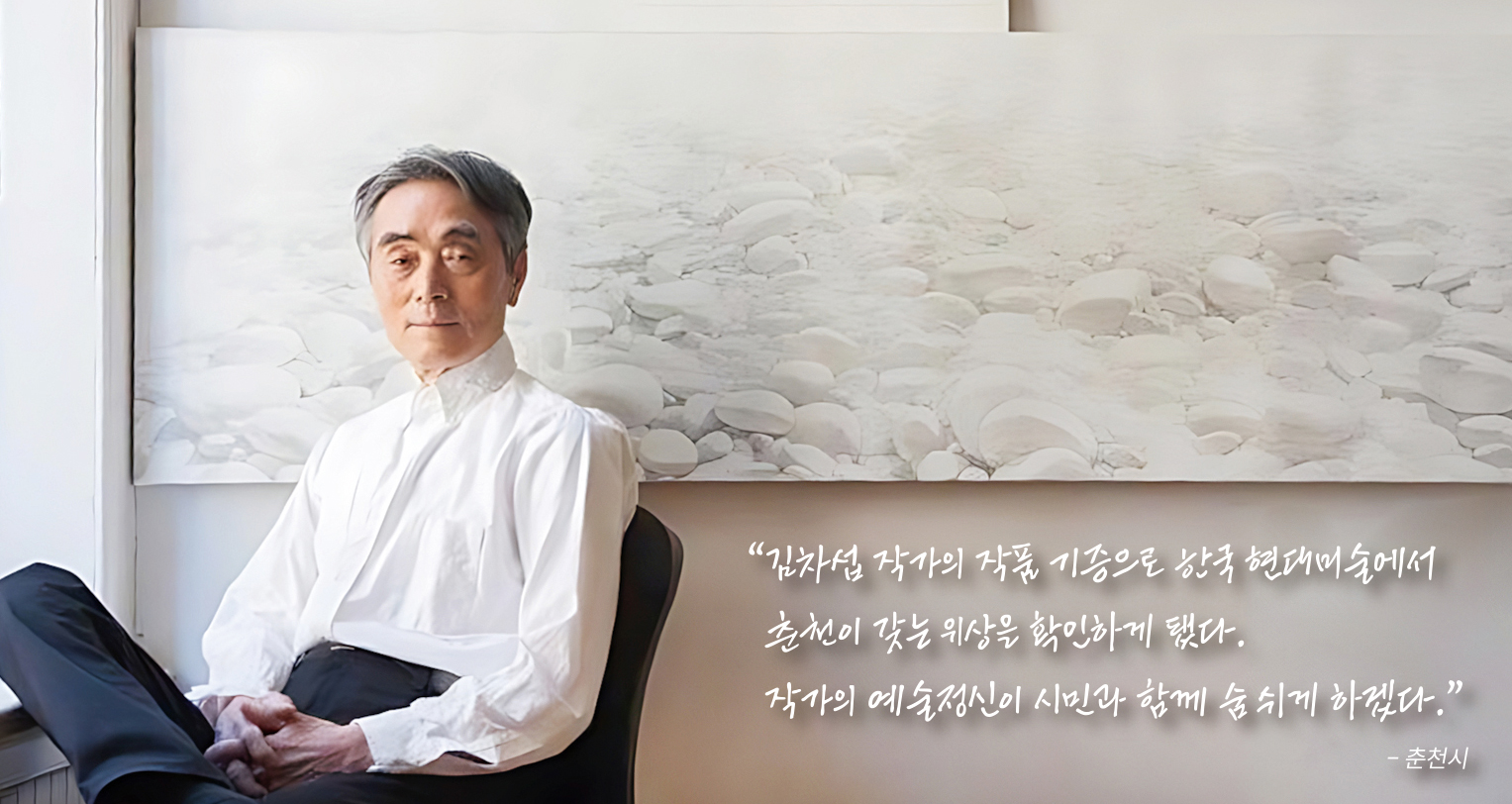

고 김차섭 작가(1940~2022). 뉴욕과 춘천을 오가며 30여 년간 활동한 실험 판화의 선구자다.

세계가인정한‘춘천의예술가’

고 김차섭 작가는 1960년대부터 2000년대까지 뉴욕과 한국을 중심으로 활동한 실험 판화의 선구자로 불린다. 기하학적 묘사와 개념적 표현을 바탕으로 회화, 판화, 드로잉 등 실험 예술을 선보였으며 ‘자연’과의 관계와 인간 문명의 근원에 대한 탐구를 주제로 독창적인 예술세계를 구축했다. 젊은 시절부터 파리·도쿄·상파울루 비엔날레에 참여했다. 그는 한국현대미술의 전지구화*(globalization) 과정에서 중요한 이정표를 제시하는 작가라고 평가 받는다. 그의 작품은 뉴욕현대미술관(MoMA), 브루클린뮤지엄 등 세계 유수 미술관에 소장돼 있다.

* 전지구화: 국가와 지역의 경계가 점점 약해지면서, 예술·경제·정보·문화 등이 세계 곳곳을 자유롭게 오가는 현상. ‘하나의 지구촌’처럼 모든 곳이 연결되는 흐름을 뜻함

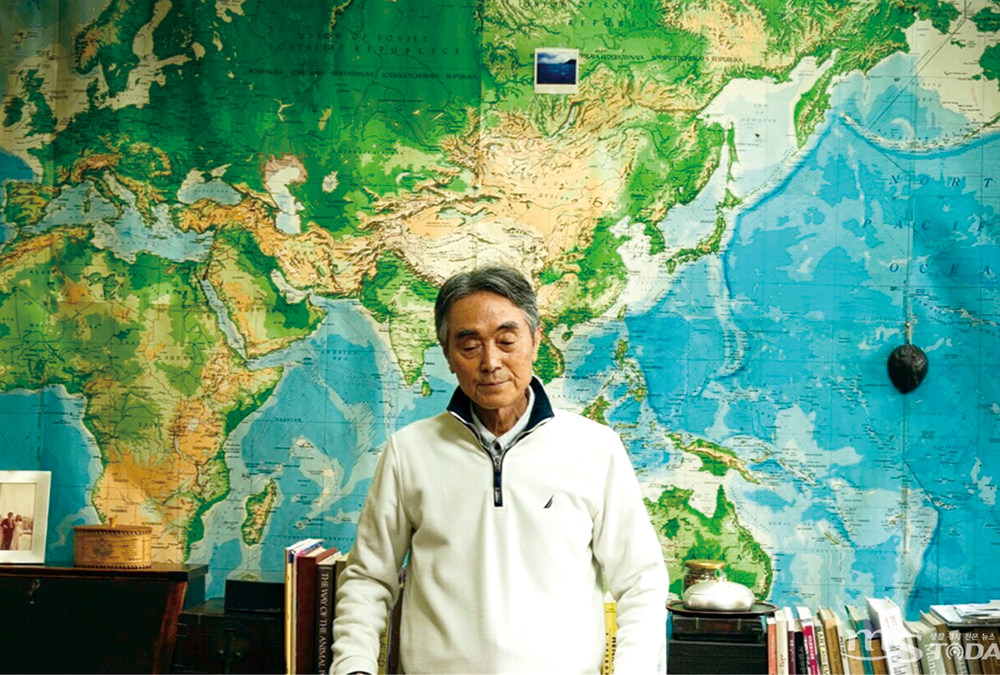

1990년, 김차섭은 춘천 북산면 내평리의 폐교로 삶의 무대를 옮긴다. 김차섭에게 분지인 춘천은 ‘남하하는 기마민족이 선택할 만한 쉼터, 곧 ’봄을 알리는 시내‘가 흐르는 땅이었다. 1 내평리에서는 80년대 말엽 시작되었던 지도를 이용한 작업이 본격화되었다. 그는 뉴욕과 춘천을 오가며 창착 활동을 이어갔다. 백남준 작가를 비롯한 실험미술가들과의 교류를 통해 매체와 개념, 지역의 경계를 넘나드는 예술적 시각을 공유한 것으로도 알려져 있다. 판화 외에도 회화, 드로잉, ‘커피컵’ 연작 등 다양한 형식의 작품을 남기며 지역 문화와 국내외 미술계에 꾸준히 기여했다. 작가는 지난 2022년 내평리에서 생을 마감했다.

춘천시 북산면 내평리 폐교 작업실에서

기증된16점,춘천이받은‘영원의선물’

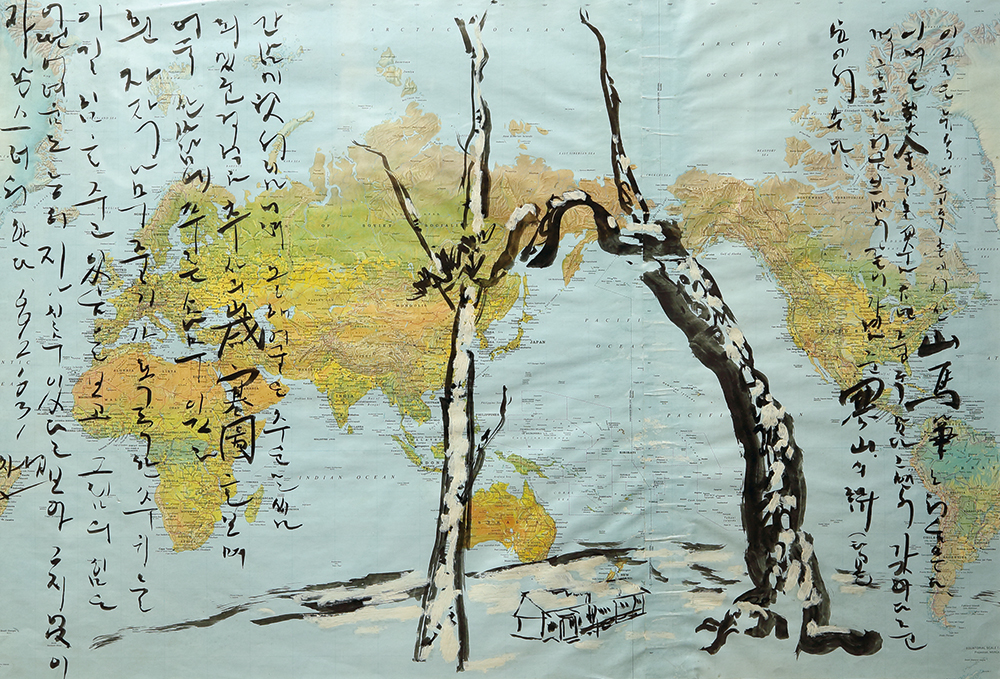

이번 작품 기증은 단순한 예술품의 소유를 넘어, 춘천의 ‘예술적 자부심’을 더하는 일이다. 세계적인 작가의 원작을 우리 도시가 직접 보유하게 됐다는 건, 여러 세대를 아우르는 ‘공유재산’을 얻은 것과 같다. 16점의 작품은 그의 방대한 예술세계를 응축해서 보여준다. 기증된 목록을 보면 1970~1990년대 다양한 시기와 매체를 아우른다. 실크스크린 판화와 일상적 사물을 실험적으로 변용한 종이접시 연작들이 주를 이룬다. 가장 눈에 띄는 작품은 1992년 내평리에서 그려낸 ‘세한도’다. 영문 세계지도 위에 한국적 소재와 수묵 기법, 작가의 손글씨를 결합한 작품으로 김차섭의 후기 작업의 백미라 할 수 있는 ‘역지도 작업’의 세계관을 보여준다.

고 김차섭 작가의 기증 대표작 ‘세한도’(1992년)

기증품들은 춘천시립미술관이 건립되면 상설 또는 기획전으로 시민과 만날 예정이며, 이를 통해 춘천은 ‘예술의 도시’로서의 정체성을 더욱 견고히 하게 될 것으로 기대된다.

시립미술관,우리도시에꼭필요한이유

시립미술관은 단순히 소장품을 보관하는 곳이 아니다. 예술가의 작품을 안전하게 보관·전시하고 시민들에게 수준 높은 문화향유 기회를 제공하기 위해 시립미술관은 필수 기반 시설이다. 김차섭 작가의 기증은 우리에게 시립미술관의 필요성을 다시금 일깨운다. 세계적인 예술 유산이 우리 손에 들어왔지만, 이를 제대로 보여줄 ‘집’이 아직 없기 때문이다. 김미애 시 문화예술과장은 “이번작품 수증은 향후 조성될 춘천시립미술관을 향한 상징적 첫 걸음” 이라며 “시에서도 미술관 조성에 더욱 속도를 내겠다”고 말했다.

춘천시립미술관 투시도

김차섭이춘천에남긴것

김차섭 작가의 작품 16점이 전하는 것은 단순한 미술적 가치가 아니다. 그것은 춘천이 미래 세대에 남길 문화의 기억이며, 이를 지키고 풍성하게 가꿔야 할 우리의 의무다. 시립미술관이 문을 여는 날, 우리는 다시 한 번 이 선물의 무게를 느낄 것이다. Ⓑ