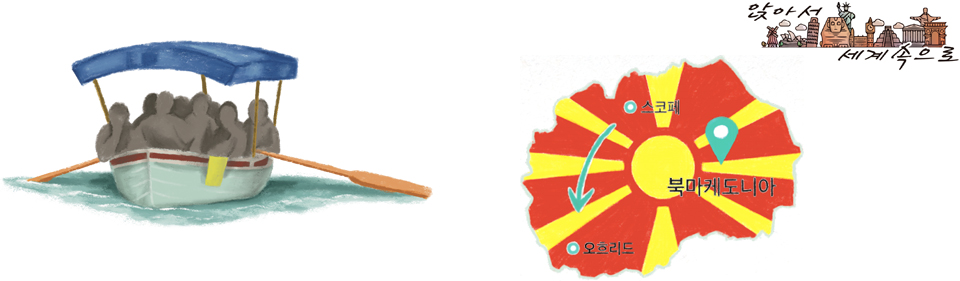

15인승 승합차 맨 뒷자리, 덩치 큰 서양인들 사이 구겨진 채 찜통더위를 견딘다. 차에 오를 때부터 뒤로 밀려나 마지막에 타게 되었는데 조수석이 비어있음에도 기사는 맨 뒤로 가라 한다. 북마케도니아의 수도 스코페에서 오흐리드로 가는 길이 쉽지 않다. 하지만 어렵게 도달한 여행지는 그만큼 멋진 법이다.

아직 우리나라에는 많이 소개되지 않은 오흐리드는 한 달 살기에 정말 좋은 도시이다. 물가가 저렴하고, 관광 산업이 발달했음에도 현지 문화와 역사가 잘 보존되어 있다. 이 마을의 압권은 넓고 깊은 오흐리드 호수인데 표면적이 450㎦로 의암호의 25배가 넘는다. 호수 너머는 알바니아라는 낯선 나라다.

호수 주변으로 산책로와 공원이 잘 조성되어 있어 이 길을 매일 걸었다. 백조가 우아하게 떠다니고, 사람들은 유람선이나 보드를 탄다. 물이 맑아 수영하는 사람도 많다. 호수는 이 모든 풍경을 반영해 아름다움이 두 배가 되게 한다.

호수 밖에는 유럽 특유의 구시가지가 언덕을 타고 형성되어 있다. 돌바닥이 요새까지 이어지고 아기자기한 집들 사이로 교회와 수도원이 있다. 고양이가 담벼락 위에서 똬리를 틀고 잔다. 요새에 오르면 아담한 마을과 호수 전체가 파노라마로 한눈에 보인다. 요새는 적군의 침략을 막기 위해 세운 시설. 이렇게 아름다운 곳도 참혹한 전쟁의 시절이 있었나 보다.

하루가 저물면 햇빛은 호수에 기다란 황금의 길을 만든다. 물결이 빛을 튕기며 은하수처럼 반짝인다. 매일 노을을 봤는데 매일 다른 모습으로 황홀했다. ‘황혼’과 ‘황홀’이란 단어가 서로 닮은 이유를 알겠다. 해가 완전히 넘어간 후에도 하늘은 한참 더 파스텔을 칠하다 어둠을 맞는다. 밤이 되면 오흐리드 거리는 더 북적인다. 맛있는 간식을 파는 노점, 기타 치며 노래하는 음유시인, 사이로 뛰노는 아이들.

하루는 버스를 타고 나움 수도원으로 향했다. ‘성 나움’이 물로 병든 사람을 고치는 기적을 행한 곳이라고 한다. 이곳에서는 오흐리드 호수가 바다처럼 드넓게 보인다. 사람들은 해변에 온 듯 누워 햇볕을 쬐고 물놀이를 즐긴다. 수도원 뒤편에는 바닥에서 물이 솟는 샘이 있다. 이름은 샘인데 강처럼 꽤 넓고 길다. 생수를 쏟아부은 것처럼 투명하다. 노 젓는 배가 드나들 만큼 깊은데 바닥과 수초가 훤히 보여 마치 물이 없는 것 같다. 이토록 맑은 물은 처음이다. 이 정도 신비로운 샘이라면 정말 기적을 행할 수도 있겠다는 생각이 든다. 여행은 경이로운 자연을 만나러 가는 길일지도 모르겠다.

성 나움 수도원에서 바라본 오흐리드 호수

노을을 보면서 카약을 타면 참 낭만적이겠다 싶었다. 얕은 2인승 카약을 타고 노를 젓는데, 해 질 녘이 되자 파도가 거세진다. 호수에도 파도가 있다. 얕은 배 안으로 물이 들이친다. 파도를 피해 바쁘게 노를 젓는다. 낭만은 이미 생존으로 변했다. 흠뻑 젖어 돌아와 언덕에 오르니 성난 파도는 평화로운 물결처럼 작아 보인다. 멀리서 볼 때와 현실에 맞닥뜨렸을 때 다른 점이 꼭 여행 같다.

여행은 매일 새로운 세상에 맨몸으로 부딪히는 일. 즐겁고 기쁜 일만 있다면 좋겠지만 사실 여러 번 기분이 상했다. 눈을 찢으며 사진을 찍어달라는 사람, ‘칭챙총’ 거리며 낄낄대는 아이들. 낯선 동양인에게 차별과 조롱으로 반응한 사람들이 있었다. 감정이 큰 물결로 일렁였고, 상처는 오래 남았다.

호수는 저녁마다 파도가 치고 아침이면 고요해졌다. 생각해 보니 고여 썩지 않도록 스스로 몸을 뒤트는 정화의 몸짓일 수도 있겠다. 여행 또한 일상이 고여있다고 느낄 때 파도로 뛰어들어 노 젓는 일일지 모른다. 호수가 자신을 닮은 사람을 길러낸다면 좋겠다. 고요하지만 사려 깊은, 차별 없이 넉넉하게 포용하는, 다른 이의 아름다움을 그대로 반영해 보여줄 줄 아는. 나의 호수 춘천에도 그런 이웃들이 많았으면 좋겠다.

여행 시절이 그리워지면 자전거를 타고 의암호에 가야겠다. 물은 지구를 순환한다는데 그곳에도 오흐리드가 있을 것이다.

오흐리드 호

김병현 지구별 여행자. 삶을 벗어나는 관광이 아닌 삶을 경험하는 여행을 지향합니다. 새로운 땅을 발견하는 것보다 다른 눈으로 세상을 바라보기 위해 떠납니다.