< 처마 밑 풍경 소리가 좋아서였을까. 거미가 슬그머니 거미줄을 쳐 이슬 음표를 매달았다. >

방동리(芳洞里)의 두 이름

한자 말을 풀이하면 향기로운 동네란 뜻이다. 이 마을엔 밤나무가 많아 밤골이라 불린다. 6월이면 밤꽃 향기가 온 동네를 감돌지만, 지금은 예전처럼 밤나무가 많지 않다. 그래도 유월 달밤이면 하얀 밤꽃이 은은히 고운 자태를 드러낸다.

방동리는 밤꽃만 유명한 것이 아니다. 사실 역사에 길이 빛날 유서 깊은 무덤이 두 군데 있다.

한 분은 고려 개국공신 신숭겸, 또 한 분은 임진왜란 때 이순신 장군과 힘을 합하여 왜적과 싸운 한백록 장군이다.

장절공 신숭겸 묘의 터는 우리나라 4대 명당 중에 하나라고 한다. 울창한 송림 사이로 호수 건너 쪽 춘천 시가지가 환히 내다보인다. 더 먼 쪽엔 대룡산이 병풍처럼 둘러쳐져 있다.

무덤이 세 기나 조성된 까닭은 도굴을 염려해서다. 두 기는 가묘이고, 한 묘가 진묘라 한다. 어느 것이 진묘인지는 아무도 모른다. 후백제와의 전투에서 신숭겸은 고려 개국왕 왕건을 대신하여 죽었다. 그 머리를 후백제 견훤이 가져가 버렸기에 황금으로 머리를 만들어 묻었다고 한다.

신숭겸 묘에서 2.8km 내려가면 한백록 장군의 묘역이 나온다. 임진왜란 당시 한백록 장군은 수군만호였다.

왜군이 침공하자 이순신 휘하에 들어가 거제 옥포 앞바다에서 왜선 26척을 격파한다. 수군 최초의 승전이었다. 그 후 한백록 장군은 미조항 전투에서 장렬히 전사한다. 그곳에 모셔져 있던 한백록 장군을 고향인 춘천 방곡리로 이장해 왔으나, 아직도 미조진성엔 가묘가 있고 매해 벌초를 하고 제를 올린다고 한다.

방동리 박사마을의 장맛

방동리는 박사들이 많이 배출되어 박사마을이라 부른다. 게다가 이 마을 장맛은 일품이다. 공기가 서늘하고 햇볕이 잘 드는 마을이어서 장맛이 좋기로 유명하다.

해마다 박사마을 부녀회에선 공동으로 장을 담그는데 타지에서 온 주부들이 자신의 항아리에다 고추장과 된장을 담가 보관한다.

필요할 때마다 한 달에 한 번꼴로 와서 장을 퍼간다. 장 냄새 익어가는 재미에 폭 빠진 주부들은 사계절 내내 방동리를 찾아든다. 말하자면 외지 식구들인 셈이다.

봄에는 고들빼기 냉이 무침을 하고, 여름엔 감자와 옥수수를 무쇠솥에다 찐다. 가을엔 인삼 수확철이어서 인삼을 캐니 그 향이 동구 밖까지 짙게 퍼진다. 이따금 그 냄새를 맡고 소들이 움메 움메 운다. 추운 겨울날엔 꽁꽁 언 호수의 얼음을 깨고 빙어를 잡아 튀김을 해 먹는다. 방동리 사람들은 대룡산에 뜨는 아침 해를 맞이한 뒤, 삼악산 저녁노을 속에 혼곤히 잠긴다. 하루가 저무는 것이다.

계절은 그렇게 가고 온다.

< 털복숭이 ‘올리브’와 ‘뽀빠이’의 겨울산책 >

|  |

< 이대범 교수와 수필집 '방동리별곡 '>

< 대청마루 모습과 제비 >

방동리 별곡의 시작

어느 날이다. 털복숭이 개 두 마리를 데리고 낯선 부부가 방동리로 찾아들었다.

그 사람들은 낡은 집 한 채를 산 뒤 오랫동안 퇴락한 집을 바라보았다.

부부는 다 쓰러져가는 집 근처 풀들을 헤집고 임시로 울타리를 쳐 개를 가두었다. 그때부터 날마다 조금씩 집이 변하기 시작했다.

설계도가 머릿속에 다 그려져 있는 듯했다.

이미 노련한 목수가 된 듯이 남자는 날렵하게 몸을 움직였다.

아직 쓸모있는 기둥은 손질하여 그대로 썼다. 낡은 벽을 허물고 새 황토를 이겨서 발랐다. 불편하더라도 들창은 옛 방식 그대로 두었다.

놀랍게도 남자는 부인과 함께 이 버거운 일을 모두 해내었다.

빨간 기와를 얹을 때 대청마루 위 가로질러진 상량문을 발견했다. 단기 4287년이란 먹글씨가 희미했다. 남자는 이 집이 6.25 전쟁이 끝난 이듬해 지은 집이라는 걸 알았다. 70년의 역사를 지닌 집이었다.

부부는 어느 것 하나 함부로 버리거나 훼손하려 하지 않았다. 마루의 좁은 복도를 통해 외딴방으로 갈 때는 신비한 동굴을 지나듯 두근거리기까지 했다. 대청마루 위로 제비가 둥지를 틀었다. 대청마루엔 옛날에 쓰던 반닫이가 있고, 그 위로 오래 된 재봉틀이 얹어져 있다.

시간의 분침을 저배속으로 늦추는 재주가 이들에겐 있었다. 방곡리 집에서 시내 아파트까지 여러 해를 오갔다. 마당 터를 고르고 잔디를 심고 철망 울타리를 쳐서 줄장미를 심었다. 국화, 하늘말나리, 소나무 등도 심어 자연스레 마당은 비밀의 화원이 되었다. 새가 날아와 똥을 싼 곳에 싹이 돋아나 푸른 줄기를 뻗었다. 그러다가 아침이면 순식간에 이름 모를 꽃을 피워냈다.

신기한 마법은 그것으로 그치지 않았다.

놀러 온 구경꾼들이 한 식구가 되기도 했다.

제비는 대청마루의 주인이 되었다. 그들은 해마다 알을 낳아 새끼를 키웠다. 방아깨비도 왔고, 귀뚜라미도 왔다. 고양이들도 자주 들락거렸다. 처마 밑 풍경風磬 소리가 좋아서였을까. 거미가 슬그머니 거미줄을 쳐 이슬 음표를 매달았다. 풍경이 흔들리면 이슬 음표는 아주 바빴다. 거미줄과 풍경은 흔들리면서 동요도 함께 연주하고 장엄한 교향곡도 함께 연주했다. 남자는 그 소리를 듣는지 마는지 자신의 서재에서 책을 읽거나 무언가를 쓰곤 했다.

< 고양이 까망이와 노랑이의 오후 >

뽀빠이 안녕, 올리브 안녕

10년 세월이 지나자 이젠 부부도 정년이 되었는지 다니던 직장을 그만두었다. 남자는 교수였고, 부인은 교사였다.

어느새 손주들이 생겨나 주말이면 빨간 기와집으로 아이들이 달려왔다. 아이들 재잘거림 속에 뽀빠이도 올리브도 늙어갔다.

어느 카페 주인이 기르기 힘들다 하여 단골손님이었던 교수가 데리고 온 개들이었다. 개들은 유난히 덩치가 컸다. 그러나 얌전한 거구의 개였다.

뽀빠이 올리브는 10년 동안 한 식구였다.

2019년 3월 봄, 닭장에서 수탉이 울었다. 늘 아침이면 그러려니 했지만, 조금 이상한 기분이 들었다.

올리브가 생을 마감한 것이다. 일주일 뒤 식음을 전폐한 뽀빠이도 올리브의 뒤를 따르고 말았다.

사실 이 두 마리의 개를 키우기 위해 외딴집을 찾아 방동리로 온 거였다.

교수와 그의 아내는 마당을 보고 하늘을 보고 먼 산을 바라보았다. 구름이 저절로 어디론가 가고 있었다.

방동리별곡

올리브와 뽀빠이가 죽은 지 이듬해 12월, 교수는 작은 사이즈의 책을 펴냈다.

‘방동리별곡’이란 제목의 수필집이었다.

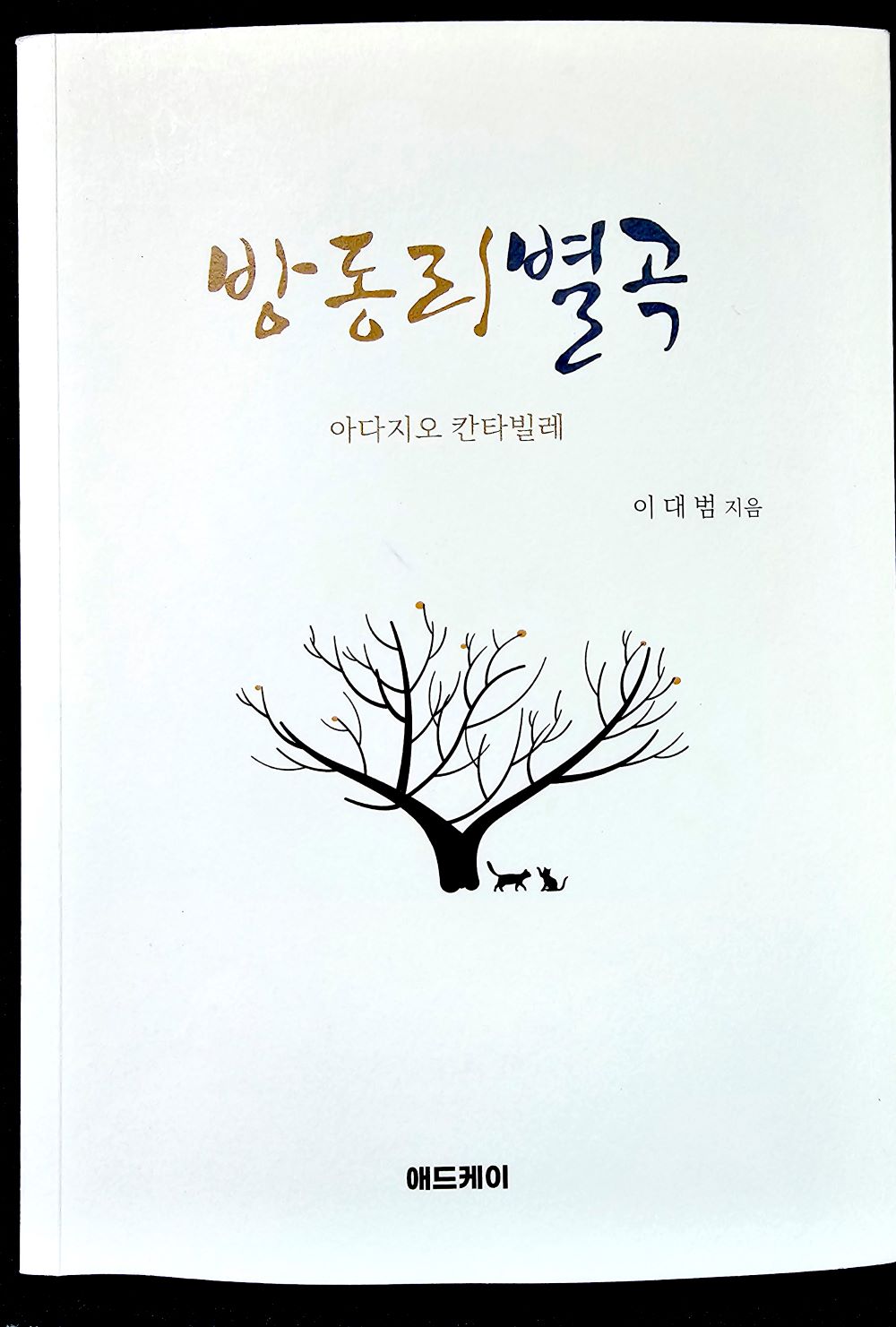

책 표지엔 단순한 그림이 그려져 있다.

한 그루의 느티나무 아래 뽀빠이와 올리브가 놀고 있는 그림이다. 아니다. 개들 같기도 하고 고양이 같기도 하다.

그림 위로 ‘아다지오 칸타빌레’란 부제가 붙어 있는데, 풀이하면 ‘느린 속도의 선율로 노래하듯이’가 된다.

그 곁에 ‘이대범’이란 이름이 선명하다.

이대범이라면 춘천국제고음악제 이사장을 역임했고, 영화 매체를 활용한 교육프로그램을 개발한 분이다. 그는 현재 소외 계층을 위한 인문학 보급에 앞장서고 있다.

희곡을 전공한 이대범 교수는 ‘한국의 전통극과 현대극’을 비롯하여 많은 저서를 남겼다. 또한 이대범 교수는 제임스 딘을 무척 좋아해서 제임스 딘 영화뿐만 아니라 DVD와 블루레이를 2만여 장이나 모은 수집광이다. 영화 이야기, 아버지 이야기, 고양이와 함께 기거하는 변호사 아들 이야기 등등, 방동리 별곡엔 자신의 가족사가 고스란히 담겨 있다. 부부는 뽀빠이와 올리브가 죽은 뒤, 아들이 기르던 고양이 까망이와 노랑이를 데려다 함께 살고 있다.

그 까망이와 노랑이는 어쩌면 변신술에 능한 뽀빠이와 올리브가 아닐까.

동네분들과 한 잔 거나하게 취하면 그는 안락의자 등받이에 누워 잠이 든다. 그리고 그는 늘 같은 꿈을 꾼다. 언젠가는 이 방동리를 소재로 하여 한 편의 멋진 소설을 쓰리라는….

최돈선

시인, 춘천시 둘레엔 1개 읍, 9개 면이 있다. 나는 그곳이 궁금하다.

그 고요한 곳에서 현지는 있을 것이다. 당신목 같은 우직한 당신의 사람들이.