첫눈 내린 북한강

나는 3년 동안 춘천의 골목을 누비고 다녔다.

골목은 협소했고 밝은 날에도 그늘이 졌다. 아무도 없었다. 이따금 개들이 한가롭게 짖었고, 고양이가 지붕 위에서 낯선 방문객을 내려다보았다.

내가 기와집골 골목을 쏘다니고 있을 때, 저 멀리 호수는 차게 얼어 있었다.

그리고 봄꽃이 노랗게 필 무렵, 옛 골목들이 하나둘 사라지기 시작했다. 아무것도 남지 않았다. 집도, 거리도, 나무도.

마당의 붉고 노란 백일홍도, 어머니의 낮은 자장가 소리도, 아이의 칭얼거림도, 그토록 빛나던 교회의 십자가마저도.

대신 그 자리에 고층 아파트가 하늘을 찔렀다. 순식간이었다. 나는 더 이상 골목을 쏘다닐 마음이 없어졌다.

나는 이 도시의 끝 마을로 가고 싶었다. 그곳이 어디인지 나는 몰랐다. 하지만 왠지 그곳이 그리웠다.

첫눈 온다 북한강

또다시 겨울이 왔다. 해마다 겨울은 같은 단어이지만, 겨울은 언제나 다른 겨울이었다.

나는 어디선가 내게 편지를 쓰는 사람이 있을 거라 상상했다.

그곳에 가 봐. 네가 바라던 편지가 올지도 몰라.

마음이 내게 말했다.

어디로 가지?

내가 물었다.

나도 몰라.

마음은 늘 그런 식이었다.

나는 남춘천역에서 열차를 탔다.

눈이 왔다. 올겨울의 첫눈이었다. 2022년 12월 3일.

차창 밖으로 북한강이 서쪽으로 흘렀다. 열차도 눈을 맞으며 서쪽을 향해 나아갔다. 하얀 겨울이 시작되고 있었다.

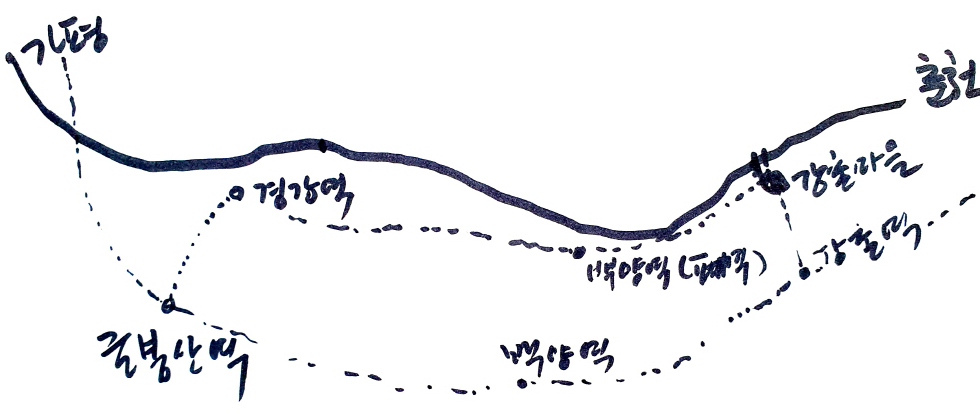

마음은 경강역으로 가라 했다. 그러나 경강역은 전철 노선에 없었다. 그곳은 이제 옛 역이 되었다. 10여 년 전 경강역이란 역 이름은 굴봉산역으로 바뀌었다.

새롭게 현대식으로 지은 굴봉산역은 한산했다.

굴봉산역은 터널과 터널 사이에 있었다. 그곳에서 강 쪽을 향해 20여 분 걸었다.

경강역에 도착하자 신기하게도 눈이 그쳤다.

붉은 벽돌의 건물이었다. 지붕으로 하얀 옥양목 빛깔의 눈이 덮였다.

전나무가 하늘을 찌를 듯이 껑충했다. 곁의 회양목 가지에 앉아 있던 까마귀가 날개를 털어 월두봉 쪽으로 날아갔다. 눈밭에 길게 놓인 까만 철로가 끝없이 멀었다.

이제 철로는 열차를 기다리지 않아도 되었다. 철로는 고요했지만, 문득문득 어느 곳인가를 향해 귀 기울이는 듯도 싶었다.

철로는 아득한 경적과 지난날 여행객의 발걸음과 오랜 시간 뜸했던 소식이 그리울 터였다.

경강역 백년 향나무

경강역에 눈 편지가 오다

25년 전, 경강역은 영화 ‘편지’의 무대였다. 최진실과 박신양이 주연한 영화는 1998년 당시 80만의 관객을 동원했다. 정인(최진실 분)과 환유(박신양 분)의 아프도록 시린 사랑 이야기는 최고 권위의 청룡영화상 최다관객상을 받았다. 갑자기 암으로 죽은 환유가 12월 눈 오는 밤에 보낸 편지 한 통.

그 편지 속엔 박신양의 염원인 금강초롱이 흔들리고 있었다. 흔들리면서 깊고 아득한 사랑이 메아리쳤다.

그곳이 경강역이었다.

건널목 턱에 선, 백 년 향나무에 눈이 내렸다. 눈은 수천만 년 멀리에서 왔다. 눈 편지가 나무에 쌓여 흰 뼈가 되었다. 나는 영화 ‘편지’를 떠올렸다. 어떠한 말도 무의미했다. 얼마나 간절히 그리워했던가.

정인이 마지막 편지를 읽었을 때, 정인은 자신의 자궁에 한 생명이 잉태되었음을 느꼈다.

죽음이 한 통의 편지로 왔으나, 그 죽음이 바로 한 톨의 푸른 씨앗임을 알게 되었다. 정인은 환유가 읽어 달라는 시를 읊조렸다.

황동규의 시 ‘즐거운 편지’는 끝이 또 다른 시작임을 암시하고 있었다.

내 사랑도 어디쯤에선 반드시 그칠 것을 믿는다. 다만 그때 내 기다림의 자세를 생각하는 것뿐이다.

그동안에 눈이 그치고 꽃이 피어나고 낙엽이 떨어지고 또 눈이 퍼붓고 할 것을 믿는다.

눈 편지가 첫눈으로 왔다.

그리운 이의 편지. 그것은 누구의 가슴에 어떤 풀꽃으로 피어날 것인가.

경강역과 백양역 사이

첫눈 밟으러 사람들이 왔다. 이동커피점 굴뚝 연기가 푸르고 따뜻하다.

커피 한 잔을 호호 불며 걷는다. 띄엄띄엄 산책하는 사람들이 오가며 서로를 스친다.

낯선 이들은 눈으로 인사한다.

건강하세요.

네네, 행복하세요.

억새와 갈대가 바람을 불러와 몸을 흔든다. 지난여름 장마에 몸져 누운 갈대도 있다.

우린 지금 명상하는 중이지요. 그러는 것 같다.

강은 말없이 서쪽으로 흐를 뿐이다.

백양역엔 나의 초상이 있었네

경강역은 경기도 ‘경’과 강원도 ‘강’이 합쳐진 이름이다. 경강역에서 북한강을 가로지르면 가평역에 닿는다. 경강역은 가평역까지 레일바이크가 굴러다닌다.

반대로 경강역에서 춘천 쪽으론 백양역이 있다. 이 역도 폐역이다. 새로운 역은 위쪽 철로에 새로 지어졌다. 강변이 온통 은백양 숲이었다 하여 백양리라 불리는 이 마을은 엘리시안 스키장이 있어 겨울이면 스키 타는 사람들로 붐빈다.

나는 두 줄의 글을 마음속에 새긴다.

노란 역이다

성냥갑처럼 작은, 백양역

이렇게 마음에 쓰고 나는 한 편의 동화가 어떻게 전개될지를 상상한다.

나는 조그만 나무의자에 가만히 앉는다. 오랜 세월이 지나간다.

나는 노란 벽에 기대어 겨울강을 내다본다.

천년의 시간이 흐른 듯싶다.

비록 내가 이 자리를 떠날지언정 나의 초상은 노란 벽에 남을 것만 같다.

아주 희미하게.

나는 그렇게 시나브로 화석이 되어 가는 중인지도 모른다.

거북이 우체통과 먹통전화기

거북이 우체통에 넣은 마음의 편지

백양역 노란 벽에 기댄 거북이 우체통과 먹통 전화기.

‘엽서는 여섯 달 후 배달 가능’이라 쓰여 있다.

나는 먹통 전화기의 번호판을 누른다.

수화기를 들자, 아무 소리도 나지 않는다. 나는 가만히 장승처럼 그대로 있다. 오랜 시간이 지나 살그머니 수화기를 놓는다.

찰칵 소리가 들린 듯싶다.

내 귀에 바람처럼 고이는 소리, 소리, 소리… 내 어머니의 멀고 먼 그 소리를 나는 듣는다.

나는 마음의 엽서를 꺼내어 마음으로 편지를 쓴다.

어머니.

이 이상 더 쓸 수 없어요.

마음의 엽서엔 온통 어머니만 메아리친다. 툭, 마음의 엽서가 빨간 우체통 안으로 떨어진다.

백양역 저 멀리에서 기적처럼 열차가 도착한다. 내 마음의 고독한 열차이다.

영화 편지 포스터와 경강역 대합실

최돈선

춘천시 둘레엔 1개 읍, 9개 면이 있다. 나는 그곳이 궁금하다.

그 고요한 곳에 현자는 있을 것이다. 당산목 같은 우직한 당신의 사람들이.