금병산 예술촌 전경

북소리의 기적

신동면 풍류1길 84.

그곳에 가면 북소리가 들린다.

그 소리에 덩달아 길섶 가을 코스모스가 바람에 흔들린다.

굵은 밤알 툭툭 소나기처럼 떨어지던 밤나무 숲엔 이제 다람쥐만 바스락댄다. 고요하고 서늘한 잣나무 아래 둥글레도 시들었다.

북소리가 그쳤다.

그런데 이 아침의 북소리에 유심히 귀 기울이는 사람들이 있다. 스무 명 남짓한 예술촌 마을 사람들이다.

대체 북은 누가 두드리는 것일까.

자연의 드러머가 이 숲에 숨어있는 것일까. 어느 숲의 요정이 아침을 깨우느라 은빛 북을 울리는 것일까.

그러나 북을 두드리는 이는 머리 하얀 원로 화가 함섭님. 팔순의 노인은 이제 북 치는 소년이 되었다.

그는 작년에 간암 판정을 받았다.

수술 불가능이라 했다. 함섭은 예술촌 스튜디오로 돌아와 베란다에 서서 삼악산 석양을 바라보았다.

저 해도 지는구나. 참 아름답게도. 그래도 내일이면 어김없이 여길 찾아오겠지?

어느 날 아침, 함섭은 북을 치기 시작했다. 가까이 있는 제자 김윤선 화가가 그 소릴 들었다. 이웃이 모두 그 북소릴 들었다. 예술촌을 두르고 있는 금병산도 그 울림을 들었다. 나무도, 꽃도, 새도, 메아리처럼 들었다.

함섭은 한지를 바르고 찢고 칠하고 덧대기를 오전 내내 했다.

그 몰입이 자연의 흐름 같았다. 그 무심과 놓음이 자신을 잊은 초연함 같았다.

아니, 그것이었다.

그것이 세계적 화가가 할 수 있는 예술의 힘이요 그만의 치유 방법이었다.

생기와 활력이 샘솟았다. 한지 작업을 꾸준히 했다. 작업전에 북을 두드리면 힘이 났다.

금병산 기슭을 걷기 시작한 지 일 년이 지났다. 건강은 북소리와 함께 몰라보게 좋아졌다.

그로부터 함섭의 심장에 영혼의 북이 늘 울리는 거였다.

둥 둥… 두둥… 둥….

함섭 화가 작업실 내부

그림 이형재

또 하나의 기적

17년 전, 어느 날 두 부부가 금병산 기슭으로 왔다.

남편은 파킨슨병을 앓는 퇴직 교수였고, 부인은 화가였다.

이분들은 경사진 터에 집을 지었다. 그리고 그곳을 예예 동산이라 이름했다.

예예는 감사함이에요. 예예는 사람을 섬김이죠.

힘들면 어서 오세요. 그냥 편히 쉬시면 돼요.

사람들이 오기 시작했다.

선량한 사람들은 영혼이 지치고 아팠다.

찾아온 사람들의 말을 화가와 교수는 조용히 귀 기울여 들어주었다. 겨울이면 박하차 한 모금이 따뜻했다.

쉼으로 그들은 기도를 알게 되었고, 쉼으로 그들은 섬김을 알게 되었다. 그리고 기꺼이 다시 세상으로 나갔다.

남편 권태환 교수는 근육이 경직되는 파킨슨병을 앓고 있었다. 그럼에도 그는 ‘CBSI 공동체 성경 공부’를 번역하기 시작했다.

하루 8시간씩 8년의 세월이 걸렸다. 뻣뻣해지는 손가락으로 자판을 한 자 한 자 천천히 눌렀다.

소책자 100여 권 분량의 원고가 완성되었다.

놀라운 일이었다.

김윤선 도예가 작업실 내부

소화갤러리 민화의 집

유명애 수채화가 <풍경>

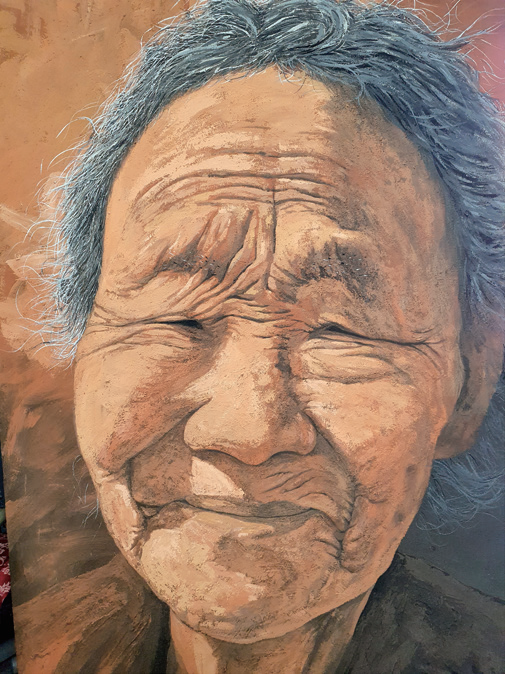

김윤선 도예가 <어머니>

그런데 더욱 놀라운 일은 권태환 교수의 건강이 눈에 띄게 호전되었다는 사실이다.

부인 유명애 화가는 남편을 수발하고 쉼의 사람들에게 밥을 해주면서도 그림 그리기를 게을리하지 않았다. 정기적으로 쉼의 사람들과 함께 자연과 정물을 그렸다. 13회의 개인전을 열었다.

사람들은 유명애 화가의 수채화를 보며 마음속으로 아늑한 자신의 고향을 떠올렸다.

그동안 1만여 명이 넘는 사람들이 다녀갔다. 그로부터 바닷가에서, 산골에서, 도시에서 소포가 배달되기 시작했다. 바닷가에선 해산물을, 산골에선 산나물을, 농촌에선 쌀과 농산물을, 도시에선 생활에 필요한 물품들을 보내왔다. 그것들은 예예동산에서 지친 마음을 회복한 뒤, 자신의 생활로 되돌아간 ‘쉼의 사람들’이 보내오는 것들이었다.

저희는 그곳을 다녀온 같은 형제예요.

예예, 정말 고마워요. 열심히 섬기겠습니다.

이들 부부는 박하 향기처럼 늘 은은하고 거룩했다.

예술촌 사람들은 나무, 나무이다

산국농장 주인은 시인이다. 어디 딱히 문단에 나와서 시인이 아니다. 그는 하얀 머리의 미소 짓는 사람이고, 수만 평의 과수원을 경영하는 농부이다.

밤, 복숭아, 사과가 장대하게 펼쳐지는 어느 깊은 곳에서 산국농장 주인 김희목 님은 묵묵히 나무에 거름을 주고, 전지가위로 나뭇가지를 자르고, 잘 익은 열매를 수확한다.

그리고 쉬는 틈틈이 볼펜으로 쓴 종잇장을 그의 친구인 전상국 소설가에게 내민다. 전상국 소설가는 환히 삼악산이 내다보이는 창고에서 그 시를 읽는다.

그렇게 네 권의 시집이 나왔다.

김희목 님은 입소문을 통해 널리 알려졌고 사람들이 찾아오기 시작했다.

사람들은 그의 이야기를 듣기보다 먼저 그의 미소를 마음으로 듣는다. ‘본다’가 아닌 들음. 어쩌면 저마다 미소의 울림을 마음의 귀를 열어 고요히 듣는 건 아닐까. 그로부터 하나둘 집이 지어졌고, 예술가들과 교수들이 한데 모여 한 마을을 이루게 되었다.

나는 이 예술촌에서 제일 젊은 도예가를 만나러 갔다.

그의 공방엔 온통 도예작품으로 가 있득 차었다. 공방 주인 김윤선 님은 이제 막 화폭에다 사인을 끝낸 뒤였다. 흙으로만 그린 도예가의 어머니였다. 흙그림이라 했다. 흙에는 흙마다 여러 색깔을 품고 있어요. 흙 빛깔의 명암 이 은은하게 비쳐 보이지 않나요? 어머니의 초상은 언뜻 평범해 보이지만 그 깊이를 헤아릴 수 없었다. 살아온 어머니의 생이 메아리처럼 아름다워 보였다.

가을이 깊었다.

단풍과 은행잎이 떨어진 오솔길을 김윤선, 함섭 화가와 함께 걷는다. 만행처럼 천천히.

이윽고 함섭 화가는 예술촌 소화갤러리 문을 연다.

민화가 이양순 님이 함섭 화가를 반가이 맞는다.

아래층은 수강생들이 그린 닭, 해바라기, 모란, 앵무새, 산수 그림, 그리고 문방사우 병풍 등이 질서 있게 전시되어 있다.

특히 인상적인 그림은 정조의 화성능행도. 그리는 이가 자기 맘대로 그려선 안 되는 그림이다. 옷, 장신구, 깃발 등 어느 것 하나 역사적 고증에서 벗어나선 안 된다고 한다.

소화갤러리 맞은 편엔 전상국 문학의 뜰이 조성되어 있다. 옛날 김희목 시인이 시를 쓰던 창고 자리이다.

김희목 시인과 전상국 소설가는 오랜 친구다. 그 창고에서 농부시인 김희목이 탄생했다. 전상국 소설가는 김희목 님에게 시를 쓰도록 용기를 준 사람이다.

이들이 심은 두 그루의 느티나무는 스물다섯 해를 맞이 했다. 그 창고자리에 전상국 문학관이 세워졌다.

현 예술원회원이며 한국문학의 거목인 전상국 작가.

2만여 권의 장서, 전상국의 60년 문학활동이 일목요연 하게 정리되어 있다.

자료의 방대함과 정교함에 관람자는 감탄을 금치 못한다.

삼악산 석양이 창으로 스며든다.

옛날, 전상국과 김희목이 바라보던 아름다운 석양이다. *

최돈선 시인

* <최돈선의 골목 이야기>는 36회로 끝을 맺습니다.

2023년부터는 ‘춘천 둘레 마을 이야기’가 시작됩니다.