일제강점기 때 춘천은 행정명으로 부내읍이라 했다.

춘천이 시가 된 것은 1945년 광복이 된 이듬해이다.

춘천이 읍이었을 때 춘천역 일대는 앞뜰이란 의미의 전평리, 봉의산 뒤쪽 일대는 뒤뜰이란 의미의 후평리라 불렀다.

그 후 전평리는 근화동이란 이름으로 바뀌었고, 후평리는 그대로 리가 동이 되어 후평동이라 했다.

후평동은 80년 초만 해도 과수원과 야트막한 산을 가진 한적한 마을이었다.

춘천 시내 초등학교와 중학교 학생들은 후평동 논밭길과 과수원길을 걸어 만천리 박씨묘로 소풍을 갔다.

아이들 걸음으로 거의 1시간이 넘게 걸렸다. 나는 중학교 2학년 담임으로 아이들과 함께 농촌길을 걸었다.

봄이면 과수원 길 곁 아카시아 울타리가 하얀 꽃을 피웠다.

아카시아 꽃이 피기 전, 붉은 복사꽃과 하얀 사과꽃이 먼저 피었다 졌다.

우린 길을 가면서, 동구 밖 과수원길 아카시아꽃이 활짝 폈네를 목청 돋워 합창하곤 했다.

그 노래는 박화목 시인의 시에다 춘천사범학교 출신인 김공선 선생이 곡을 붙인 노래였다.

가지런히 다듬어진 잔디 묘역은 햇빛이 잘 들어 포근했다.

아이들은 울창한 소나무숲 그늘에 끼리끼리 모여앉아 가지고 간 도시락을 먹으며 놀았다.

소나무 우듬지론 눈처럼 흰 백로와 왜가리가 둥지를 틀었다.

그 눈부신 새들은 새끼들에게 먹이를 물어다 주느라 늘 바빴다.

먼 창공에서 날개를 펴고 미끄러지듯 날아와 둥지에 깃을 접고 앉는 모습이 우아하고 아름다웠다.

까마득한 날이었다. 72년 나는 춘천교육대학 학생이었다.

나는 춘천 명동골목 보리수 다실에서 친구 이외수와 함께 시화전을 열었다.

내가 시를 쓰고 친구가 그림을 그린 시화전은 소문만 대성공이었다. 시화 한 점 갈아주는 사람이 없었다.

시화전이 끝나고 안개가 심하게 낀 날, 나는 삼륜차에 시화 액자를 싣고 후평동 과수원 언덕을 올라갔다.

과수원 안 공터엔 화톳불이 지펴지고 있었다. 그 자리가 바로 지금의 인공폭포 언덕 위 복골길이라 짐작한다.

그곳에서 K시인이 기다리고 있었다. 그는 그 과수원의 젊은 주인이었는데 내 시화의 화장火葬을 위해 화톳불을 피워놓고 있었다.

우린 막걸리 한 잔을 마시고 액자 하나를 불 속에 던졌다. 막걸리 한 잔, 액자 하나, 막걸리 한 잔, 액자 하나….

그렇게 화염은 밤을 더욱 짙게 했고, 시화 액자의 불티가 밤하늘을 별처럼 수놓았다.

아름답고 서러운 밤이었다. 그래도 나는 당시 그 불티들이 하늘의 별이 된다는 믿음을 지울 수가 없었다.

50년이 지나갔다.

어느 골목일까. 기억이 없다. 변해도 너무 변한 것이다.

카페 <플로리안>과 조그만 도예공방이 조용히 골목을 지키고 있는 그곳, 그곳이 시화 액자를 화장한 자리일까.

복사꽃이 만발했던 과수원길이어서 나중에 골목이 생겨나자 복골길이라 이름 지어졌다.

어느 날 내가 카페 플로리안의 문을 열었을 때 카페 주인이 반갑게 나를 맞았다.

이 집의 커피는 맛이 좋기로 유명했다. 조금 있다가 그가 가져온 것은 <칠 년의 기다림과 일곱 날의 생>이었다.

내 첫 시집을 간직한 카페주인은 사인을 요청했다.

그날 2만 원씩이나 하는 커피 값은 내 사인이 대신 치러주었다.

나는 후평동 애막골 아파트에 지금 살고 있다.

그동안 타지로 갔었던 때를 제외하곤 쭉 후평동이 나의 생활 터전이었다.

주공2단지 아파트를 시작으로 주공7단지, 한신아파트, 애막골 아파트, 이렇게 후평동 아파트만 골라서 옮겨 다니며 살았다.

큰아이는 후평초등학교를 다녔고, 작은아이는 동부초등학교를 다녔다.

후평동에서 나서 자란 아이들은 성인이 되었다. 큰아이가 마흔이 되었을 때, 나는 칠십이 넘은 노인이 되어 있었다.

그동안 많은 아파트가 후평동에 생겨났다. 하루가 다르게 아파트들이 쑥쑥 자랐다.

33개 단지의 높은 고층아파트엔 밤이면 별들이 가득히 내려와 앉았다.

복숭아나무와 사과나무, 배나무 들은 이제 더 이상 꽃을 피우지 않았다.

사거리엔 인공폭포가 쏟아지기 시작했고, 저녁이면 꼬리에 빨간 눈을 단 차량들이 도로를 가득히 메웠다.

사람들은 늘 바쁘게 새로 난 골목길을 걸었다. 버들치가 살던 맑은 내川는 골목 시멘트길로 포장되어 폐수를 안고 흘렀다.

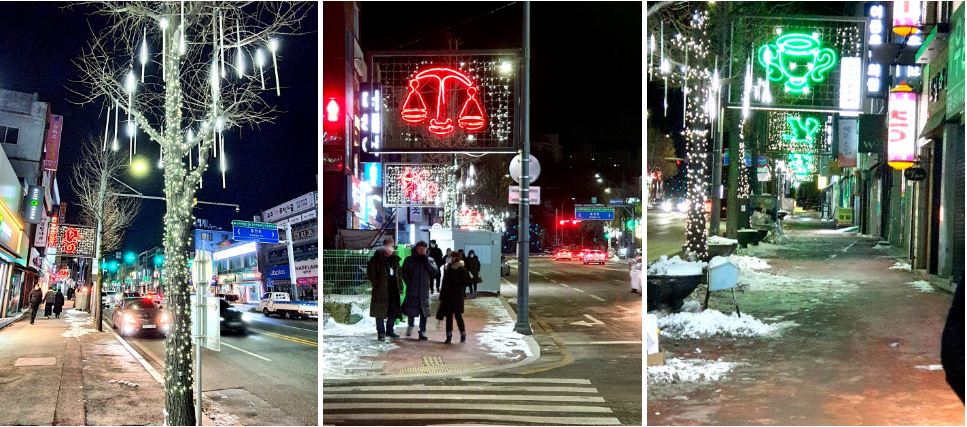

은하수거리라고 새로이 이름 붙여진 거리는 네온들이 저마다 다투어 반짝이기 시작했다.

열두 개의 별자리는 어딘가 낯설었다. 쌍둥이자리와 사자자리, 사수자리, 물병자리, 천칭자리 들이 모두 비현실적이었다.

골목 술집에서 나온 취객이 처녀자리가 있는 가로수에 기대어 비틀거렸다.

네온의 밤은 늘 취객들로 하여금 비현실적인 꿈을 꾸게 했다. 어디로 가야 한단 말인가.

후평동 인공폭포(좌), 후평동 뒷골목(우)

후평동 인공폭포(좌), 후평동 뒷골목(우)

후평동은 섬의 도시이다.

어느 날, 동산 하나가 뚝 잘려나가 길이 났고, 겁 없이 자동차들이 씽씽 내달렸다.

잘려나간 절개지와 절개지를 가로지른 육교가 생겨나 휴일 아침이면 산보를 나온 사람들이 무리를 지어 다리를 건너다녔다.

도로가 산지사방 뚫려 동산은 외딴섬이 되었다.

그래도 그 섬엔 떡갈나무와 상수리나무와 졸참나무가 여전히 푸르게 자랐다.

진달래와 철쭉도 여전히 만개했고, 가을이면 화살나무 이파리도 여전히 붉었다.

그러나 그것이 언제까지일지 누구도 알 수 없었다.

가뭄이 들거나 여름 장마 후엔, 지렁이들이 포장도로 위에서 햇볕에 말라 죽어갔다.

왜 그들은 땅에서 기어나와 메마른 인도人道에서 말라 죽어가는 것일까.

그 지렁이 이야기를 쓴 책이 <뒷뚜르 이렁지의 하소연>이었다.

1994년 이완이란 이름의 열두 살 소년이 쓴 이 환경동화책은 세계적인 관심을 한몸에 받았다.

1996년엔 국제연합에서 청소년에게 주는 ‘청소년글로벌500’에 선정되었다.

특히 춘천의 지렁이가 보내는 하소연은 사람들의 많은 공감을 얻었다.

뒷뚜르 옻나무골의 약수터 오솔길, 그곳에 사는 주인공 이렁지(지렁이를 거꾸로 부른 이름이다).

그 이렁지의 동산이 이리저리 잘려나가 넓은 도로가 만들어졌고, 자동차는 빛처럼 달렸다.

그에 따라 외딴섬이 된 동산은 속살을 드러낸 채 메말라갔다.

이렁지는 숨을 쉴 수조차 없는 땅속을 기어나와 새로이 생겨난 포장도로에서 몸을 비비틀다 죽어갔다.

이제 그 옻나무골 샘터도 무너져 버렸다.

사람들은 더 이상 샘물을 길러 다니지 않았다.

새로이 태어난 아이들은 이렁지를 알지 못했고, 샘터가 있었는지조차 알지 못했다. 어른들도 그랬다.

정수기가 발명되어 샘을 찾을 이유가 없어졌다. 꼭지를 누르면 인공적으로 걸러진 물이 줄줄 나왔다.

33개의 단지와 바둑판처럼 반듯한 골목길이 자연이란 말을 지워 버렸다.

그래도 사람들은 건강을 위해 공기 좋은 숲길을 걷고자 했다.

백로와 왜가리 서식처가 파괴되었고, 계속 땅이 파헤쳐지고, 하천이 덮여져 폐수가 흘러도 사람들은 떡갈나무 숲을 그리워했다.

가을이면 상수리나무에서 도토리들이 수북이 떨어진 오솔길을 걷고 싶어 했고, 도심 속에서도 다람쥐와 청설모를 보고 싶어 했다.

곤줄박이와 찌르레기를 만나면 마음이 밝아지는 느낌이었다.

아직도 그 희망이 존재한다면 이렁지가 살 수 있는 땅이어야 한다.

이렁지가 제대로 숨을 쉬는 부드러운 땅을 보존해야 한다. 이렁지가 사는 땅은 거름의 땅이다.

이렁지가 숨을 쉬는 땅은 생명의 땅이다.

<뒷뚜르 이렁지의 하소연>은 이렇게 말하고 싶은 것이다.

후평동의 밤은 현란하나 별을 잡을 수 없는 밤이 계속된다.

이제 누군가 나무에 물을 주고, 한 그루 나무를 심고 가꾸는 꿈을 꾼다면, 어느 아파트에선가 그 꿈들이 하나둘 별을 단다면,

후평동은 시멘트가 자라는 도시를 멈추게 될 것이다.

하지만 아직 이렁지는 시멘트 포도 아래서 깊이 잠들 수가 없다.

그것이 안타깝고 슬픈 것이다.