눈 쌓인 철로를 달리는 경춘선 열차. 사진 연합뉴스

어디서 무엇이 되어 다시 만나랴

기차바퀴는 철로를 달린다. 쇠바퀴와 레일이 부딪는 소리는 차갑고 무겁다.

나는 육중한 기차가 지나다니는 남춘천 철로변에 산 적이 있다.

벌써 45년 전이다.

잠결에도 나는 밤 11시 40분의 밤열차 소리를 듣곤 했다.

마지막 밤열차는 고단한 승객들을 싣고 왔다.

열차에서 내린 여행객들을 가로등은 그림자를 길게 만들어 환영해 주었다.

그들은 택시를 타거나 마지막 버스를 타고 어디론가 사라져갔다.

명멸하는 도시의 불빛들은 피곤을 이기지 못해 가느다랗게 눈을 깜박였다.

12시 사이렌이 울려대던 그때의 밤은

검은 짐승처럼 열차도 깊은 잠이 들었다.

이따금씩 나는 눈 내린 철로를 건너 고동율 선생을 만나러 갔다.

선생은 춘천중학교 미술 교사였다. 아니, 선생은 춘천 유일의 희곡작가였다.

그것이 내겐 중요했다. 그때 나는 중앙 문예지에 등단한 대학생 신분의 시인이었다.

그런데 희곡을 쓰는 작가라니, 얼마나 귀한 분인가.

선생은 서글서글한 용모에 키가 큰 거목이었다.

고동율 선생 집은 마당이 있는 기와집이었다.

선생의 거실에 들어서면 나는 무조건 서가에서 책 두 권씩을 뽑아 들었다.

나는 선생의 서가에 꽂힌 희곡집을 일주일에 두 권씩 읽었다.

그렇게 서가에 꽂힌 모든 희곡집을 다 읽었다.

고동율 선생은 나와 대작하는 것을 즐겨 하셨다. 사모님이 내온 술과 안주는 정갈했다.

우리의 화제는 주로 희곡과 연극이었다. 눈이 오는 날은 밤이 깊어가는 줄을 몰랐다.

우린 테네시 윌리암스의 ‘욕망이라는 이름의 전차’ 이야기나,

유진 오닐의 ‘밤으로의 긴 여로’를 이야기했다.

우린 최인훈의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’를 이야기하기도 했다.

그 희곡의 제명은 김광섭의 아름다운 서정시 ‘저녁에’의 한 구절에 나온다.

우리의 대화는 종종 철로를 지나는 열차의 바퀴 소리에 파묻혔다.

그럴 때마다 내 마음은 눈 내린 겨울 들판을 달리곤 했다.

선생께선 애석하게도 몇 해 안 있어 운명하셨다.

그 소식을 나는 이 나라 가장 깊은 사북리에서 들었다.

그때 나는 유랑인으로 한겨울을 방랑하고 있었다.

아, 그분과 나는, 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴.

달리는 기차바퀴가 대답하려나

1980년 가을, 나는 전라남도 완도수고 선생 노릇을 하다 춘천으로 돌아왔다.

남춘천역에 내렸을 때, 나는 고동율 선생을 떠올렸다. 그러나 선생의 집은 비어있었다.

10년 동안 나는 사립 강원고와 중학교 교사로 봉직했다.

그리고 나는 시인이란 이름의 실업자로 다시금 복귀했다

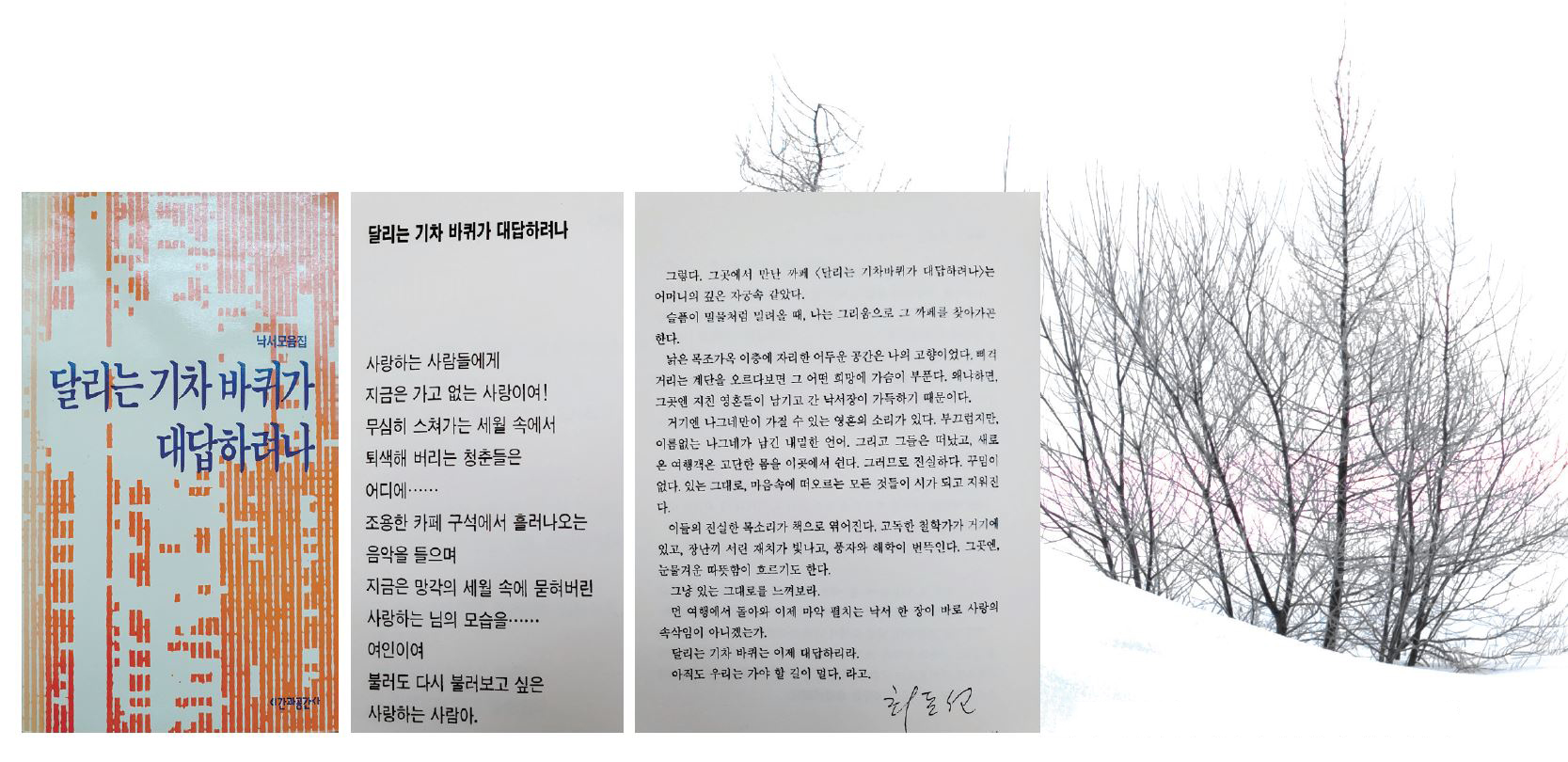

낙서 모음집 ‘달리는 기차바퀴가 대답하려나’

가끔 외로울 때면, 나는 남춘천역 앞 카페 ‘달리는 기차 바퀴가 대답하려나’로 갔다.

김민기의 노래 ‘친구’ 후렴에 나오는 ‘달리는 기차 바퀴가 대답하려나’가 잔잔히 울려 퍼졌다.

카페는 어머니의 자궁 속 같았다.

여기저기 자리에 앉은 젊은이들은 조용조용 이야기를 나누었다.

그러나 혼자인 사람은 카페의 낙서장에 무엇인가를 적었다.

그 낙서집 ‘달리는 기차바퀴가 대답하려나’가 1990년도에 출간되었다.

카페 손님들이 쓴 낙서 모음집이었다. 나는 카페 주인의 부탁으로 뒷글을 써 주었다.

내 사인이 뒷 페이지에 박혀 있는 낙서 모음집은 120쪽의 얇은 책이었다.

나는 책 뒷장에 이렇게 썼다.

‘그 카페엔 지친 영혼들이 남기고 간 낙서장으로 가득하다’고.

그 겨울의 남춘천

신동호 시인의 시집 ‘겨울 경춘선’의 시 첫머리는 이렇게 전개된다.

-막차. 겨울은 뼛속까지 밀고 들어왔다.

어느 날 폭설이 내린 적이 있었을 때, 나는 남춘천 골목 주점에서 나와,

건널목 차단기 앞에 섰다. 오래전, 내가 사랑하던 친구 하나가 건널목을 건넜다.

그리고 달려오는 열차에 치였다. 그해 겨울은 깊었고, 그가 역사轢死한 곳에 차단기가 세워졌다.

눈이 참 많이 내린 겨울이었다.

마을과 마을 사이로 놓인 철로는 두 개의 세계를 확실하게 금 그어 놓았다.

사람들은 차단기 앞에서 철로를 넘나들었다. 딸랑딸랑! 붉은 경고등이 켜지고, 차단기가 내려졌다.

우르르르, 길고 긴 기차 바퀴가 나타났다 사라지면, 내려졌던 차단기가 다시 올려졌다.

그리하여 사람들은 철로를 가로질러 북으로 가고 남으로 왔다.

친구는 도대체 찾을 수가 없고, 차단기만 오르내리곤 했다.

지금 고동율 선생의 집도, 그 이웃집들도,

내가 한겨울 쏘다니던 골목길도 다 사라져 버렸다.

겨울 과수원의 사과나무나 복숭아나무도 이젠 없다.

얕은지붕의 인가도 사라졌고,

내가 밤중에 스케이트를 타던 연못도 이젠 흔적조차 없다.

철로는 공중에 떠 있고, 열차는 고가高架 위를 달린다.

낮은 집들은 아파트가 들어섰고, 번화한 거리가 되었다.

그러나 아직도 고가 아래엔 옛 흔적이 희미하게나마 남아 있다.

나는 1970년대 남춘천역 근처에서 산 적이 있다고 말했다.

기억한다. 열차의 바퀴 소리와 아이의 울음소리와 한겨울 골목길 눈 밟는 소리를.

안개 속을 헤집으며 사람들은 유령처럼 발걸음을 재촉해역으로 왔다.

시내버스가 왔고, 택시가 왔다.

모두 새벽 기차를 타기 위해서였다.

안개 속에 흐릿해진 가로등은 지금도 여전히 흐릿하다.

그림 이형재

한 편의 노래가 되어

김민기의 ‘친구’를 떠올려 본다.

친구도 가고, 남춘천 구역사도 사라지고, 건널목 차단기도 없어진 지금,

차가운 레일 위로 친구는 끝없는 여행을 계속할 것이다.

나는 부른다.

친구의 노래를. 세상도 변하고, 사람도 변한다. 나는 부른다. 친구의 노래를.

눈앞에 떠오는 친구의 모습

흩날리는 꽃잎 위에 어른거리오

저 멀리 들리는 친구의 음성

달리는 기차 바퀴가 대답하려나

내가 살던 옛집의 흔적은 찾을 길이 없다. 부근에 있었던

남춘천초등학교는 다른 곳으로 이전했다.

내가 자주 가던 간판 없는 술집도 찾을 수가 없다.

대신 거대한 KT&G 건물이 들어섰다. 아마 거기쯤일 것이다.

다만 남은 것은 쇠락한 기억뿐이다. 아니 기억의 이미지일 뿐이라고 해야 옳다.

나는 겨울 동안 내가 살던 골방에서 동시를 쓰곤 했다. 그

해 겨울, 중앙의 유력한 신문사가 주최하는 신춘문예에 ‘철

이와 남이의 하루’가 당선되었다.

나는 남춘천역에서 새벽 열차를 타고 서울로 갔다. 내게

쥐어진 상금으로 나는 고려대 근처 석굴암 술집에서 친구와

술을 마셨다.

술꾼들의 소리가 석굴을 웅웅 울렸다.

그리고 저녁 막차를 타고 남춘천역에 내렸다. 안개가 짙은 도시는 적막했다.

그해 나는 재학 중이던 춘천교육대학을 자퇴했다.

그리고 자필로 프린트한 장시집 ‘지하도시의 건달들’을 불태워 버렸다.

나는 태백산맥 준령의 계곡에 파묻혀 있는 지하도시 사북과 고한,

그 깊은 곳을 떠돌았다. 그곳에서 남춘천은 너무 멀었다.

1980년대 남춘천역 모습(위)과 현재 모습

최돈선 시인. 춘천문화재단 이사장. 춘천의 골목엔 어떤 이야기가 숨어 있을까. 그것이 궁금한 시인은 골목순례를 결심했다.

골목은 춘천시민의 가장 깊은 내면이며 참모습이기 때문이다